1 简介

景观在今天已经被提上政治的议程。景观的自然和文化要素正受到越来越多的关注,包括研究人员、规划者和决策者(Anonymous,2000; Council of Europe,2000; Brandt,2000; Klijn & Vos,2000)。其主要原因是由于普遍观察到的景观变化均是毁灭性的,许多遗产和资源不可避免地消失。这些改变的速度、频率和规模在20世纪后半叶空前地增长(Antrop,2000a)。许多新的要素和结构被叠加在传统景观上,使之变得高度破碎化,并丧失了原本的特性。被创建的新景观是以功能性的同质化为特征的。这些变化高度动态的特征及其运行过程甚少为人所知,形成了景观研究的新挑战(Brandt et al.,2001)。规划者和决策者日益需要新的、有意义的数据和科学知识。城市化、交通网络的影响和全球化是这些变化和新景观出现的最重要的驱动力。

城市化是一个乡村生活方式向城市生活方式转变的复杂过程。从19世纪末开始,城市化发生了几乎指数化的增长(Champion,2001; Pacione,2001a; Antrop,2000a; Bryant et al.,1982)。这个过程与新交通模式的应用是密切相关的,特别是那些允许大规模人口流动的工具,如铁路。第二次世界大战后,机动交通的应用带来了机动性和景观变化的新时代。可达性成为景观变化中最重要的因素,即使是在偏远的乡村,一旦此区域有了交通连接便开启了城市化的过程。最终,所有活动和决策过程的日益全球化导致了地方层面的变化很难被当地居民所控制。研究者、规划者和决策者需要哪些新的工具和方法以应对这些过程?这个问题难以解答,需要跨学科的方法和良好的沟通。

早期的观点认为城市化是一个扩散的过程,由持续增长的城市中心开始,然后影响和作用于同心圆范围内不同圈层的乡村地区(Burgess,1925; Mann,1965; Bryant et al.,1982)。而现实证明这个过程要复杂得多,此后出现了许多不同的城市模型和城市土地利用结构模型(Pacion,2001b)。刘易斯和蒙德(Lewis & Maund,1976)强调了地方可达性和交通设施的重要性。安托罗普(Antrop,2000b)将城市化定义为一个复杂的过程,在这个过程中乡村或自然景观转化为城市和产业景观,并形成了由场地物理条件及交通线路的可达性主导的星型空间结构。城市和乡村之间的关系变得非常复杂,并逐渐在空间和环境规划中得到重视(SPESP,2000; Stanners & Bourdeau,1995)。最典型的是,城市中心区或集聚区与乡村地区之间的过渡变得模糊而离散。城市边缘区或郊区景观的特征是广泛多样的土地利用,以复杂、多样和高度破碎化的形态呈现出来。郊区和城市化的乡村景观由马赛克式的多样化的土地植被、建筑物和交通设施组成。由于许多不确定性的介入,而且这些土地分区的边界也不会保持稳定,城市与乡村之间的划分变得十分困难。

如今,城市化进程的典型形式已不仅仅是城市或城镇的增长,而是会影响乡村地区的变化过程。景观的实际变化受城市化进程的引导,如居住区和产业用地的发展以及新的通讯设施的出现,其过程主要由超越了地方层面的社会和经济要素控制。这些变化的特点是对现有传统景观多样性的同质化,并创造了大量混乱的模式。这种混乱的发展非常典型,体系复杂,并且通常成为其他地区自主发展的参考(Antrop,1998)。这些土地利用的新模式与其他土地和空间并不存在任何生态联系。空间和环境规划希望能够引导和控制这些变化,但由于缺乏在合理尺度上的统一行动,这些混乱的特征进一步被强化了。

文章论述了欧洲城市化进程的主要阶段和趋势,并通过对一些大城市周边及偏远乡村地区的案例研究,解释了城市化如何作用于乡村景观。

2 欧洲的城市化:一个核心区不断转移的扩散过程

2.1 集聚经济的优势和地理区位的权力

永久性的人类聚居地是农业成功发展的直接结果,它产生了剩余食物和劳动力,所以新的活动得以发展。成功的聚居地通常出现在许多相异互补行为集聚的区域。这些集聚经济允许专业化并刺激了交易,为所有人提供了双赢的可能(Pacione,2001a)。城市是十分有效的组织,可以容纳这些活动并为交易提供必需的循环网络。城市空间的稳定性建立在一个更大面积的城市腹地和乡村村庄上。城市与乡村的差异不仅体现在人口规模和形态的不同,还在于一定地域内的多样性行为、人口和文化集中程度的差异(Pacione,2001a)。城市的优势在于它得到特权阶级的合法保护。大多数的历史城镇均建设了城墙,将其与周边乡村地区隔离开来。城市快速成为近乎自治的创新中心,新的想法、技术和货物在交易过程中不断涌现。聚居地独特的自然状况与其增长的可能性相结合,导致了独一无二的发展,几乎每一个地方都拥有其相应的特性。可达性和专业化程度是城市增长或衰退的重要影响因素(Antrop,2000b)。

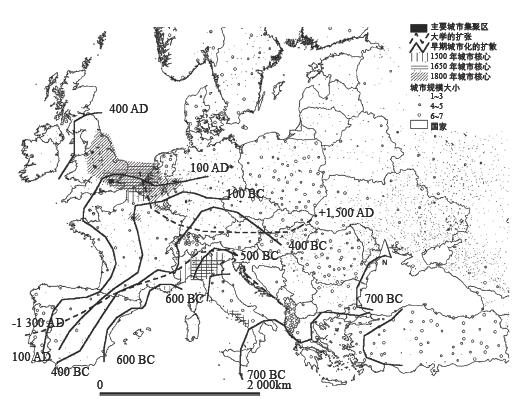

城市成为广阔地域的控制中心,有时甚至会联合成为国家。它们同样成为国际交易网络的节点。但历史表明这些结构并不稳定,权力、经济和文化的核心不断从一个区域向另一个区域转移(Jordan-Bychkov & Bychkova Jordan,2002; Pregrill & Volkman,1993)。很明显,欧洲的城市化、经济和文化核心是逐步由地中海东部向北海地区转移的(图 1)。

|

注: 希腊和罗马时期的早期城市化区域扩展,形成了公元前700年的欧洲东南部直至公元400年的苏格兰边缘。城市中大学的出现显示了公元1300—1500年从南部到东北部的扩张。16世纪意大利北部和佛兰德(Flanders)的城市簇群在19世纪转移和扩张到了北海地区。 图 1 欧洲城市化的扩展 资料来源:基于以下文献绘制,Jordan-Bychkov & Bychkova Jordan,2002; Pregrill & Volkman,1993; Clark,1992; Antrop,1992; Jordan,1973;底图来自ArcView GIS Esridata |

2.2 前工业革命时期:一个城市、众多城镇和一个乡村区域

最初,只有很少一部分城市空间(urban places)演变为真正的城市(city)。大多数聚居地是小型城镇、乡村和小村庄,而乡村区域遍布各处。城市是例外,乡村则是普遍。流动性和日均交通距离依然受限。远距离交通通常需要耗费几天或几星期,促成了城市网络的形成;并根据与主要交易或流动路线沿线主要城市的时间距离的不同,促进了交通沿线区域的专业化。两种典型的城市模式出现了:由一个主要城市主导的广泛腹地,以及相对紧密的城市簇群。第一种类型的典型案例为16世纪的巴黎、纽约、里斯本、那不勒斯、君士坦丁堡,以及汉萨同盟①(Hanseatic)的城镇如但泽(Danzig)和诺夫哥罗德(Novgorod)。城市集群的案例则有中世纪的佛兰德和意大利北部(Clark,1992)。尽管这些城市相互竞争,但共同促进了整个区域的繁荣,并对乡村地区的发展产生了重要的影响。

2.3 乡村地区的第一次开放:运河和铁路

从18世纪开始,城市的城墙逐渐被推到,城市集聚区开始增长和扩张。快速的人口增长与城市内部及周边地区的工业和商业发展相结合,形成了有利于发展新的工业和国际商业网络的地理结构。在一些城市仍在中世纪的围墙内停滞不前时,这些主要的增长城市的历史特性和结构突然改变了。快速增长导致了旧城范围内的拥挤,并沿着可达的路线逐渐“溢出”(spill-over)到周边区域(Stern & Marsh,1997; Lewis & Maund,1976)。首先,铁路和新的水路是新发展至关重要的干线(Lucassen,1992)。其后,特别是在第二次世界大战后,汽车的普遍使用急速提高了流动性,促进了城市的快速扩张,以及郊区、大都市村庄(Antrop,2000b)和边缘城市(Holden & Turner,1997)的形成。结果,城市和乡村的关系被完全改变了。

交通模式很大程度上决定了流动性和可达性。技术的发展使交通速度和旅行者数目的快速增长成为可能。表 1描述了交通模式技术创新的重要阶段,以及对景观的具体影响。

| 表 1 欧洲交通方式的创新 |

铁路和轮船带动了大规模的人口流动,引起了由乡村到城市和由欧洲到新世界的大规模移民。铁路决定了乡村开放地区的位置。拥有站点的乡村快速发展为类似城市的中心,它们周边的地区随之变化。在20世纪初的欧洲,机动交通的使用不仅是城市的身份象征,也对乡村的开放有着重要的意义(如在美国)(Dupuy,1995)。大规模的个体流动主要开始于第二次世界大战后,机动交通成为主要的交通方式。快速的远距离交通随着飞机和高速铁路的出现而发展,同样促进了曾是偏远乡村区域,且可达性受限的旅游度假区中新城市的成长。

所有的交通模式均以特定的方式影响景观。虽然基础设施对景观的视觉影响很重要,但许多其他的间接影响同样重要(Antrop,1999a)。可达性的改善促进了地区发展,并拉大了与孤立、封闭区域之间的差距。道路规划不再仅仅是经济任务,还逐渐融入了环境方面的考虑,如生态影响(Forman,1998a,b)和景观要素(Viles & Rosier,2001; Kent & Elliot,1995; Preece,1991)的考虑。人们的流动性不仅随着不断增加的快速交通模式而改变,还受到景观空间结构重组的影响,特别是先前的城市扩张和新的可达性机会。

3 城市化的阶段

3.1 城市化和逆城市化的循环

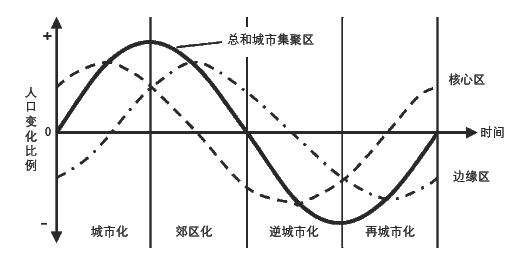

城市化的若干阶段已经有了定义(Champion,2001; Geyer & Kontuly,1993; Van der Berg et al.,1982; Klaassen et al.,1981)。城市化阶段主要由城市中心和城市边缘区的增长和衰退共同确定(图 2)。第一个阶段(被称为“城市化”)是由边缘区至城市中心区的移民带来的人口集聚。第二个阶段(郊区化)仍然体现了整个城市集聚区人口的持续增长,但表现为城市内部人口流失,城市边缘区人口快速增长。第三个阶段(称之为“逆城市化”[counterurbanization]或“反城市化”[disurbanization])城市人口开始下降,包括中心区和边缘区的人口流失。第四个阶段(再城市化[reurbanization])表现为城市中心区及随后的边缘区的人口复苏。1970年代是个转折点,这一时期在许多发达地区及高城市化水平的区域,人口变化出现转折,城市集聚区人口下降,开始了逆城市化的阶段。一些模型显示了城市化—逆城市化—再城市化之间的循环发展周期,但尚未得到证明(Champion,2001)。由于对“城市空间”的定义不同,而且大多数空间演进研究都使用人口数据来进行比较,所以不同城市空间演进的对比是一个重要问题。这些数据是基于空间单元(如城区)来统计的,通常并不能反映城市界限内快速变化的空间结构。另外,由于城市自身的历史以及所处的地理环境不同,其演进发展的速度也不同。

|

图 2 基于城市集聚区域的核心区和边缘区的人口变化的城市化模型 资料来源:基于以下文献绘制,Klaassen et al.,1981; Van der Berg et al.,1982; Champion,2001 |

3.2 城市化作为一个扩散过程

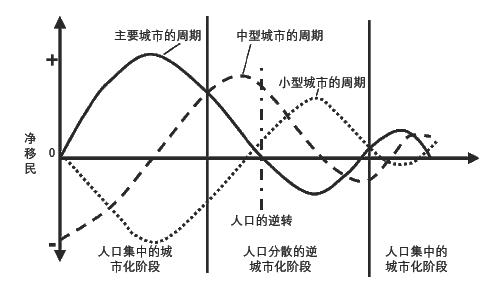

城市化与工业化和经济增长密切相关,并且其扩张伴随着工业革命带来的技术创新。同样,持续的城市化过程可以看作一种扩散的波动(Pacione,2001a)。盖尔和孔图伊(Geyer & Kontuly,1993)介绍了差分城市化(differential urbanization)②的概念,这对理解城市化进程下乡村地区景观的变化是十分重要的(图 3)。城市地区人口集中和分散的不同阶段应该被认为是扩散的波动首先影响了主要的城市,并持续地扩散到周边的小城镇和聚居地。差分城市化认为城市化将逐渐影响整个乡村地区,在景观监测确定指标和测试结果时形成了一个有意思的假设。

|

图 3 不同的城市化模型 资料来源:Geyer & Kontuly,1993 |

城市化由一个阶段向另一个阶段变化的过程,主要取决于土地品质(land qualities)的变化,一些以“硬”的流通方式表现,如土地价格和充足的、可利用的发展用地。另一些则比较“软”,与对环境和景观的普遍看法和评价相关。许多要素决定了最终的评估,如可达性、流动性、安全性、犯罪率、是否邻近开敞绿色空间、服务的可用性和公害等。许多郊区的园地(生产地)均是近期在短时间内发展而来的。这些地区的传统历史已经丧失,并且也没有发展出新的历史或传统。人口年龄结构和建筑形式反映的是特定的时代和特定的价值。这些价值很少得到发展和保留。当郊区的土地上建满建筑并出现交通拥堵时,那些最初吸引新居民来居住的价值已然丧失(Antrop,2000b)。新的居住区将选址在更偏远且可以快速、方便到达的乡村地区。小城镇和村庄很受青睐,所以新的远郊区不断出现(Lucy & Philips,1997)。城市化逐渐对整个乡村地区产生了影响,而不再仅仅限制在城市边缘区。

3.3 关于城市功能区的思考

城市和乡村集聚地是有本质不同的,不仅由于人口规模和密度的不同,更多是由于它们在生活方式、文化多样性和行为的异质混合性上的差异(Paddison,2001)。城市的生活方式逐步扩散到小城镇和偏远的乡村区域。当城市居民逐渐扩散至乡村地区时,他们改变了那里的传统生活方式,并使城市与乡村的差异变得十分模糊。

今天,集合了大量不同建筑、结构和基础设施的城市聚居区形成了混合镶拼的多功能用地和持续扩张的边界。同样的,受到城市化影响的周边乡村区域的生活方式、功能和形态也逐渐改变。这导致了一些新概念的出现。不同于过去使用形态集聚来定义城市空间,城市功能区(FURs: Functional Urban Regions)或类似于功能区的概念被用来描述城市空间的“单元”(unit)(Frey & Zimmer,2001)。这些均与城市及与其相联的乡村区域之间的相互作用有关。FURs包括了建成区以及与其有功能联系的开敞空间。这个概念是大都市区概念的延伸,并可以应用于更小的城市空间。

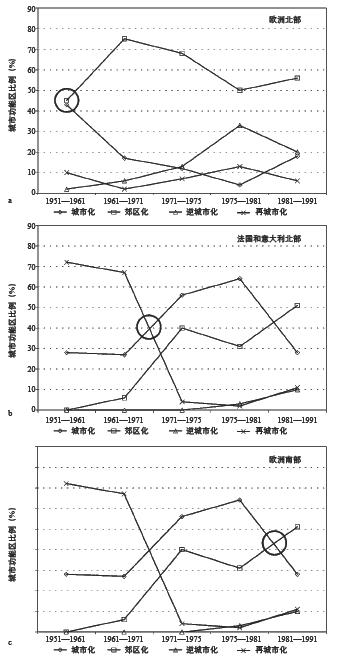

切希尔(Cheshire,1995)将此概念应用于整个欧洲,定义了241个FURs,居民人数超过33万,这些地区的城市化进程被评估划分为五个时间阶段(图 4)。北欧、法国、意大利北部和南欧根据城市化的周期循环在一定时期内表现出不同的轨迹和清晰的转移。具有代表性的是在逆城市化阶段,城市化水平的衰退和FURs水平的上升出现了交叉。在北欧,交叉点出现在较早的1950—1960年代(图 4a),在法国和意大利北部出现在1970年代(图 4b),而南欧出现在1975—1980年(图 4c)。这证明了城市化对乡村区域的影响在不同的地理区域和时期差异巨大。城市化的指标,如居住在城市的人口比例和一般演进模型的应用必须十分谨慎。

|

注:圆圈表示城市化与郊区化阶段的交叉点。 图 4 欧洲不同地区FURs在不同城市化阶段的比例(a 欧洲北部,包括英国北爱尔兰、丹麦、西德、比利时、荷兰;b 法国和意大利北部;c 欧洲南部) 资料来源:Cheshire,1995; Paddison,2001 |

4 景观变化的模式

4.1 大城市阴影下的乡村地区

大型城市通常表现出星型蔓延的特征和模式(Antrop,2000b)。大多数城市沿主要道路发展,当交通堵塞出现时便进行新的次要高速公路的建设,这促进了城市边缘区的发展,带来了新的商业和工业活动。这些叶片状的城市发展区之间留下了一些交通不可达的楔形乡村区域。这种现象可以通过时空中的“城市内向爆炸”(urban implosion)来解释,由于大型的城市区域倾向于发展相互之间的联系,于是临近的小地方的可达性进一步降低(Haggett,1975)。靠近城市的乡村区域掉进了这样的“城市阴影”(urban shadow)(Bryant et al.,1982),不但没有快速发生变化,反而由于其纯粹的自然环境获得了开敞空间的价值。布鲁塞尔的案例十分有代表性(图 5),即使与大型城市中心十分相近,一个视觉上依然完整的传统乡村可以得以生存。不过,虽然这些景观仍然呈现乡村的面貌,但它的功能已经城市化了。城市居民可以在原来的农场和餐馆中聚会,乡村中心开始出现咖啡馆,并吸引了大量的周末游客。乡村景观的视觉质量在评估中是十分重要的,城市居民寻找的是能够反映他们脑海中未受破坏的阿卡迪亚式的(Arcadian)乡村,而不是城市的景象(Kolen & Lemaire,1999; Van Zeylen,1994; Mosser & Teyssot,1991)。

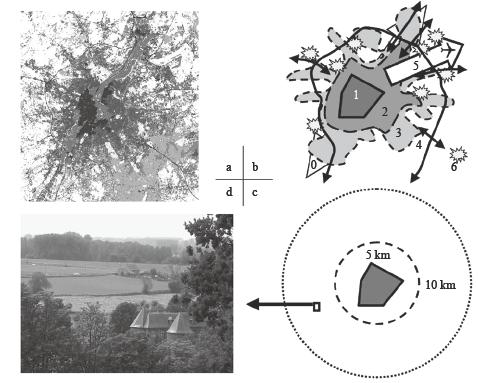

|

注: 比利时布鲁塞尔的案例。a 卫星影像的土地利用分类图:黑色和深灰为城市建成区;浅灰为森林;白色为乡村地区。b 城市发展的阶段。0:岑纳河(Zenne)河谷,是布鲁塞尔选址和发展的主要物质空间架构;1:15—16世纪的城墙城市;2:19—20世纪初的扩张;3:1950年代之后的扩张;4:主要的高速公路和次要的高速公路;5:沿机场方向发展的技术级(techno pole);6:新兴边缘城市。c 离传统城市中心的距离。d 布鲁塞尔城市阴影下哈斯贝克(Gaasbeek)附近的传统景观。 图 5 一个大城市的扩张,说明了城市阴影和城市爆炸 资料来源:图a来自Land Use Map of Flanders,Support Center of GIS-Flanders,1990;图b—图d为作者自绘或拍摄 |

4.2 都市型村庄

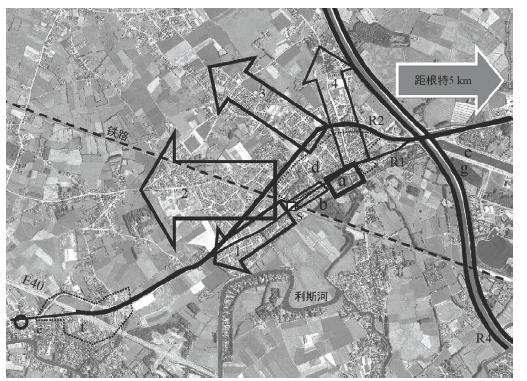

由乡村村庄转变为都市村庄的城市化模式是完全不一样的(Pacione,2001b)。交通带来的地方开放性在这里极度重要,德龙恩(Drongen,隶属比利时佛兰德)村的例子可以很好地说明这一点(图 6)。它位于根特市西部约5 km外,与之前案例中哈斯贝克村距布鲁塞尔的距离相似。然而,它较早就受到铁路的影响,并位于一条通往市区的主要道路上,而且自从与主要高速路E40连通后,这条道路变得十分重要。德龙恩首先扩张为一个根特市郊区边缘的卧城。主要道路的交通拥挤破坏了当地的环境和生活品质,一条大型的次要道路开始建设以解决这一问题。然而这进一步提升了当地的可达性,并吸引了更多新居住区、商业和工业在高速公路节点和旧的次要道路沿线的发展,一个典型的复杂和多功能的郊区景观出现了。意识到发展的不对称性是很有趣的,德龙恩村位于一条古老的道路上,沿着利斯河(Lys)冲积河谷所形成的高地。最初,村庄北部有水系良好的土壤可以种植大片的玉米,同时沿河的湿地被当作干草草场,并发育成为灌木景观。丰富的景观多样性依然是今天城市村庄的一个重要属性。乡村的开敞空间和自然绿地始终在居民周边,并且附近根特市的居民也可以方便地到达。

|

注: 旧的村庄中心在根特市西部,由位于利斯河冲积平原边缘的修道院(a)以及沿着古老道路(R1)的村庄聚落组成;20世纪早期的村庄发展(b)以及铁路站点(s)带来的开放。穿越村庄中心的道路成为从根特市到达E40高速公路的主要道路,在连接处(f)发展了一个工业区,村庄中心的交通堵塞导致了外围道路(R2)的建设,这提高了村庄的可达性,引起了沿着更古老的次要道路的新的城市扩张,填充了北部的可耕作土地(1、2和3),与此同时,南部的河谷湿地得以保留;可达性的改善促进了新的商业和活动区域(4)的发展;并随着沿根特市新的环状运河的R4高速公路带来的新的可达性进一步增强(g)。 图 6 都市型村庄的城市化进程 资料来源:作者绘制,底图来自Orthophotomap of Flanders,Eurosense N.V./Support Center GIS-Flanders,1990 |

4.3 偏远的乡村村庄

可达性的改善同样引起了偏远乡村地区的城市化进程。最显著的是在“空地中间”(the middle of nowhere)沿着新的或升级后道路的新城市发展。方便快捷的交通和可用的廉价开敞空间快速吸引了一些小型的产业、商业、展览厅、旅馆和餐厅。在时光仿佛静止的偏远乡村被新道路打开时,突然“爆炸”,如克里特岛(Crete)内部山区的卡斯泰利(Kastelli)案例。城市化的形态和功能突然同时侵入传统村庄,导致社会、经济和文化的剧烈变化。这种发展模式常见于那些被旅游开发出来的乡村地区。

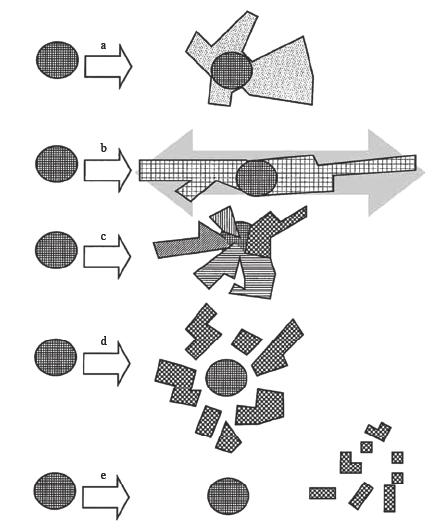

根据乡村地区村庄的最初结构、地理背景和可达性的改善,可以识别出城市化的不同模式(图 7)(Van Eetvelde & Antrop,2001)。除了建成区的扩张,一些新的、更加分散的模式出现了,如“珠链”(beady ring)模式(Saunders,2001; Hillier & Hanson,1984),或尚未被触及的乡村周边地区的扩张。沿着主要廊道发展时,通常出现线性扩张。同时,新发展的功能也十分不同。村庄的扩张主要为居住区(图 7a),或如卡斯泰利案例那样发生了“爆炸”(explode),多种新功能出现并破坏了原有的村庄结构(图 7c)。

|

注: 圆形表示旧的村庄中心,其他不同的填充表示不同的建筑形式和土地利用。 图 7 欧洲乡村城市化进程中乡村村庄的变化模式(a 扩张;b 轴向扩张;c 爆炸;d 珠链式发展;e 卫星式扩张) |

那些没有被新的快速道路影响的偏远乡村地区的村庄在现代社会中被进一步孤立,并逐渐被遗弃。在农业肥沃的区域,农业规模的扩大和大型居住区的集中也是一个趋势(Vos & Klijin,2000)。在不适合农业发展的区域则由森林和湿地占据(Vos & Stortelder,1992)。

5 城市化的重要性

5.1 城市人口和城市用地

虽然大多数的人口生活在城市,但欧洲只有大约1%的土地被认为是城市用地(表 2)。然而,可用于比较的建成区用地数据很少且很难找到。最明显的是联合国人居环境报告(HABITAT: United Nations Center for Human Settlement,1996,2001)并没有给出关于城市集聚区的任何数据。

| 表 2 欧洲主要土地利用类型的比例 |

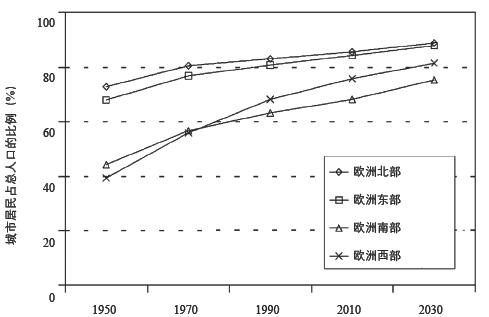

世界高度的城市化仍是最近的现象,在工业革命及相应的社会、文化、经济、政治和军事变革的推动下,导致了社会的巨变。据估计,世界的城市化水平在1600年只有1.6%,19世纪初为2.2%,在19世纪中期的波动在4%~7%之间(United Nations Center for Human Settlement,1996,2001)。城市化的第一次加速发展发生在北美和西欧早期的工业化地区。今天,这些区域的城市化水平(通过居住在城市中的人口比例来表示)大部分超过80%并维持在80%~90%之间(图 8)。虽然这些发达国家的人口增长率通常是下降的,但城市和城镇仍然在缓慢地成长,同时乡村人口在快速下降。在这些发达地区,预计乡村地区每年将丧失1.5%的人口(Frey & Zimmer,2001)。

|

图 8 1950—2030年 欧洲主要区域城市化水平的演进 资料来源:United Nations Center for Human Settlement (HABITAT),1996,2001 |

结果,今天大多数关于土地利用的思考和规划以及景观的组织都是由城市居民完成的。农业土地和乡村区域的概念、愿景、价值和作用大部分由生活和工作在城市的人们来定义。乡村地区的意义和功能在19世纪城市化开始后已经发生了剧烈的变化。未来乡村地区将会根据城市居民的功能需求来规划。在确定欧洲城市功能区(FUAs: Functional Urban Areas)的类型和欧洲空间规划研究项目(SPESP: Study Program on European Spatial Planning)的最终报告中建议的城市和乡村的关系后,这个新的方法已经逐渐清晰(SPESP,2000)(表 3,表 4)。

| 表 3 欧洲城市功能区类型 |

| 表 4 SPESP中的城乡关系或合作类型 |

5.2 缺乏可靠的数据

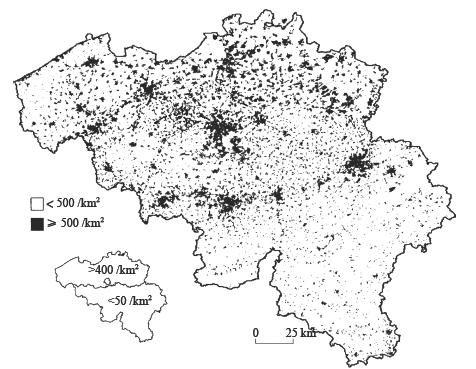

国家的城市化水平通过居住在城市的人口比例表示,作为居住在小型聚居地的“乡村”人口比例的补充。我们通常用人口规模和住宅的空间集聚这两个标准来定义城市空间。然而,关于城市空间的定义和划分,不同的国家有着很大的不同。例如在美国,一个超过2 500居民的聚居地被认为是城市,在法国一个超过2 000居民的连续成片的居住区是一个城市区,而在葡萄牙需要超过10 000居民形成的聚居区才被称之为城市。但是在连续的集聚区和小型簇团或分散的居住区之间并没有明显的界限,我们无法确定在哪里城市消失而乡村开始(United Nations Center for Human Settlement,1996)。因此,城市与乡村的划分必然是变化无常的。而且,城市集聚区很少与行政边界吻合,并且领域总在迅速地变化。这导致更加难以用人口规模和密度的标准来定义城市区,因为大多数人口普查数据均依赖于行政空间单元。这些问题用比利时的案例可以很好地解释(Antrop,1999b)。比利时的城市化水平在2000年达到最高点97.3%,然而,基于人口普查分区的人口密度地图(图 9)显示了高密度的、分散的城市空间,并且在北部(佛兰德)和南部(瓦隆尼亚[Wallonia])有着明显差异。平均人口密度超过400人/km2以及由大量城镇和都市型村庄构成的空间结构模式,使佛兰德成为一个高度城市化的区域。而瓦隆尼亚则相反,表现为在旧产业带上高密度城市聚居区的集中,但大多数区域几乎是空旷的,平均人口密度小于50人/km2。很明显,城市化水平的总体和聚合数据与景观模式并不相关,应该谨慎使用。

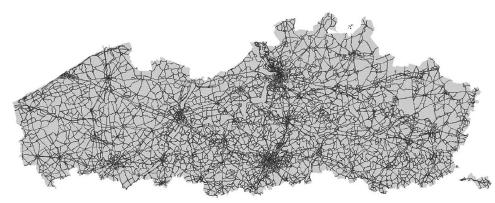

城市和产业区域是高度动态的,总是迅速地变化着,而且看起来还将加速变化。那些全球快速增长的巨型城市和人口剧减的乡村区域的决策和规划过程,急需真实可信的土地利用数据。人口普查的数据大多数基于行政单元,但行政单元经常变化,而且并不能反映出快速变化的土地单元呈现出的特征。环境质量的监测通常采用网络系统来测量主要的空气、水质、污染等数据,但对于土地变化和景观,现在尚无被普遍接受的、系统性的监测方法(Stanners & Bourdeau,1995)。欧洲景观公约(European Landscape Convention)( Council of Europe,2000)和很多其他组织(Jongman et al.,2000)强调了对景观调查和监测的迫切需要。遥感技术和卫星图的使用为概要程度(synoptic view)的土地植被变化监测提供了可能。然而,那些混杂的和细粒状的郊区和工业景观,是以交通设施影响下突出的破碎化模式为特征的,只有空间分辨率5m(sub-5m-resolution)的遥感影像可以提供合适的结果以识别土地覆盖物,并推断出真实的土地利用类型。同样,城市土地利用和建成区用地的定义也有着很大的不同,可以得出差异巨大的结果(Antrop & Van Eetvelde,2000)。

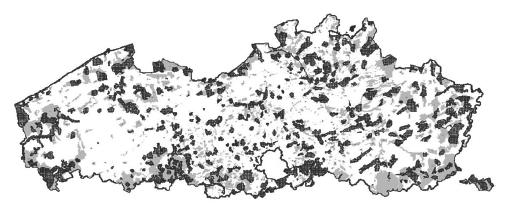

有多少土地被城市化了?多少传统景观受到了影响?这些问题仍然难以解答,因为它们很大程度上取决于调研开展的规模。佛兰德(比利时)的案例分析了人口密集区域原本连接良好的乡村如何因受到与发展相关的城市化影响而变得破碎。当建成区和基础设施的调研结果落实在地图上之后,尽管几乎所有的乡村地区看起来都已经消失了(图 9,图 10),但特定景观(specific landscape)的调研结果显示仍然存在许多有价值的传统景观碎片,需要特别的关注和保护(图 11)(Antrop,2001; Tack & Van den Bremt,2001)。

|

注: 比利时城市化水平为97.3%,平均人口密度为330人/km2。然而,如地图所示,人口的空间分布是十分不均匀的。密度超过500人/km2的地区呈现出一个密集的小城镇和中等城市空间的模式。北部(佛兰德)平均人口密度超过了400人/km2,而南部(瓦隆尼亚)则少于50人/km2,呈现为一个空旷的乡村区域。 图 9 比利时的人口密度分布图 资料来源:Van Hecke,1991 in Antrop,1999b |

|

注: 佛兰德的案例:主要的道路和铁路占据了102 640 hm2,占了7.6%的用地比例。 图 10 高密度的道路网络割裂了开敞的乡村土地,并促进了乡村地区的城市化 资料来源:Streetnet Light,Support Center GIS-Flanders and Master Plan Mobility Flandrs,Ministry of the Flemish Community,2001 |

|

注: 佛兰德的案例:传统景观的破碎区(浅灰)占区域的36%,有较高价值的核心区域(深灰)占16%。碎片的平均面积为1 029 hm2,核心区的平均面积为580 hm2。 图 11 城市化带来的严重的碎片化,割裂了传统文化景观,形成了大量没有联系的乡村碎片 资料来源:The Landscape Atlas of Flanders,2001 |

6 结论

城市化本质上是一个复杂的功能变化过程,伴随着形态和结构的变化。它既发生在城市周围,也发生在乡村地区。它应该被看作一个生活方式像水波扩散一样的变化过程,其主要原因是可达性的改变提供了更多机会。由于人口密度、经济活动和流动性的改变,城市化带来了地方的两极分化。可达性较低的偏远乡村地区逐渐被遗弃,或在很多情况下被森林扩张所覆盖。而受到城市化影响的乡村地区则成为复杂、集中、混合功能利用的地区,并融入一个更大的城市网络框架。传统景观以及它们的生态和文化价值变得高度破碎化,并逐渐丧失了原本的特性。区域景观的多样性下降了,而一种新的多样性伴随着为城市居民而设计的土地利用出现了。此类变化大多被逐渐接受,并成为地方景观特征的一部分。

一些重要的研究和规划问题逐渐出现。应如何处理传统的文化景观?基本原则是景观结构和功能仍旧能够持续良好地相互作用(Forman & Godron,1986)。如今看来,那些不能满足大多数城市居民的新需求的要素和结构将会消失。所以,“过去”的未来将会怎样?如何规划和管理不断出现的“城市内部”(interurban)的多功能景观?如何对不断改变的景观进行特征评估和定义,并决定什么对未来是有价值的,并可以成为传统或遗产?这需要从创造型景观(a created landscape)转变为设计型环境(a designed environment)。这一转变可以通过一个可靠、可持续的方法来实现,但前提是获得可信的数据和有意义的指标。因此,我们迫切需要监测景观的变化,包括那些新的、复杂和城市化的景观。

感谢国际景观生态协会(IALE: International Association for Landscape Ecology)2001年欧洲景观发展会议的组织者玛加丽塔·伊斯博士/教授(Prof. Dr. Margareta Ihse)和乌洛·曼德博士/教授(Prof. Dr. Ülo Mander)邀请我在全体会议上发表这一主题演讲。同时,感谢佛兰德大区政府和佛兰德GIS支持中心提供图 5和图 6的地图和影像图。

注释:| ① 汉萨同盟是德意志北部城市之间形成的商业、政治联盟。13世纪逐渐形成,14世纪达到兴盛,加盟城市最多达到160个。——编者注 |

| ② 差分城市化:大、中、小城市经过快速增长和慢速增长期形成了一个跨越了发达国家和欠发达国家城市系统演变的持续发展过程,描述了随着时间迁移,主要大、中、小城市的净迁移模式。——译者注 |

| [1] | Anonymous. Get Connected to Your Place![Z]. The Dornach Landscape Document, Discussion Document of the International Conference. The Culture of the European Landscape as a Task, Dornach, Switzerland, 2000. |

| [2] | Antrop M. Geografische aspekten van de Europese Cultuur[M]. De Aardrijkskunde 2, 1992: 87-125. |

| [3] | Antrop M. Landscape Change: Plan or Chaos?[J]. Landsc.Urban Plann, 1998, 41: 155-161. |

| [4] | Antrop M. Transport Routes in the Landscape: About Connectors, Dividers, Initiators, Attractors and Views[M]. Kristensen L, Petersen E H, eds. Transport og Landskab. Landskabsøkologiske skrifter nr. 13. Center for Landskabsforskning, 1999a: 21-39. |

| [5] | Antrop M. Ruimtelijke Ordening en Milieu[R]. Ministry of Foreign Affairs, Foreign Trade and International Cooperation, Brussels, 1999b. |

| [6] | Antrop M. Background Concepts for Integrated Landscape Analysis[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2000a, 77, 17-28. |

| [7] | Antrop M. Changing Patterns in the Urbanized Countryside of Western Europe[J]. Landscape Ecology, 2000b, 15: 257-270. |

| [8] | Antrop M. De Landschapsatlas, Methode[M]// Hofkens E, Roossens I, eds. Nieuwe Impulsen voor de Landschapszorg. De Landschapsatlas, Baken voor een Verruimd Beleid. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen, Brussel, 2001: 21-43. |

| [9] | Antrop M, Van Eetvelde V. Holistic Aspects of Suburban Landscapes: Visual Image Interpretation and Landscape Metrics[J]. Landscape and Urban Planning, 2000, 50: 43-58. |

| [10] | Brandt J. Demands for Future Landscapes Research on Multifunctional Landscapes[C]// Proceedings of the Conference on Multifunctional Landscapes—Interdisciplinary Approaches to Landscape Research and Management. Roskilde, 18-21, October, 2000. |

| [11] | Brandt J, Holmes E, Skriver P. Urbanization of the Countryside—Problems of Interdisciplinarity in the Study of Rural Development[C]// Proceedings of the Conference on the Open SPACE Functions under URBAN Pressure. Ghent, 19-21, September, 2001. |

| [12] | Bryant C, Russwurm L, McLellan A. The City’s Countryside: Land and its Management in the Rural Urban Fringe[M]. London: Longman, 1982. |

| [13] | Burgess E. The Growth of the City[M]// Park R, Burgess E, eds. The City. Chicago: University of Chicago Press, 1925: 47-62. |

| [14] | Champion T. Urbanization, Suburbanisation, Counterurbanisation and Reurbanisation[M]// Paddison R, ed. Handbook of Urban Studies. London: Sage, 2001: 143-161. |

| [15] | Cheshire P. A New Phase of Urban Development in Western Europe? The Evidence for the 1980s[J]. Urban Studies, 1995, 32: 1045-1063. |

| [16] | Clark P, ed. Ontwikkeling van de stad. De Wording van Europa[M]. HD Communication Consultants, Hilverum, M&P Uitgeverij, Weert. 1992 |

| [17] | Council of Europe. The European Landscape Convention[C]. Strasbourg, 2000. |

| [18] | Dupuy G. Les Territoires de l’Automobile[M]. Paris: Anthropos- Economica, 1995. |

| [19] | Forman R T T. Road Ecology: A Solution for a Giant Embracing Us[J]. Landscape Ecology, 1998a, 13: iii-v. |

| [20] | Forman R T T. Roads and Their Major Ecological Effects[J]. Annual Review of Ecology Systematics, 1998b, 29: 207-231. |

| [21] | Forman R, Godron M. Landscape Ecology[M]. New York: Wiley, 1986. |

| [22] | Frey W H, Zimmer Z. Defining the City[M]// Paddison R, ed. Handbook of Urban Studies. London: Sage, 2001: 14-35. |

| [23] | Geyer H S, Kontuly T M. A Theoretical Foundation for the Concept of Differential Urbanization[J]. International. Regional Science Review, 1993, 15: 157-177. |

| [24] | Haggett P. Geography: A Modern Synthesis[M]. London: Harper & Row, 1975. |

| [25] | Hillier B, Hanson J. The Social Logic of Space[M]. London: Cambridge University Press, 1984. |

| [26] | Holden R, Turner T. Western Europe, Current City Expansion and the Use of GIS[J]. Landscape and Urban Planning, 1997, 36: 315-326. |

| [27] | Jongman R H G, Klijn J, Pedroli G B M. Landscape Europe[R]. International Center of Expertise on Landscapes. Position paper, WUR/ ALTERRA, Wageningen, 2000. |

| [28] | Jordan T. The European Culture Area[M]. London: Harper & Row, 1973. |

| [29] | Jordan-Bychkov T G, Bychkova Jordan B. The European Culture Area. A Systematic Geography[M]. New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2002. |

| [30] | Kent R L, Elliot C L. Scenic Routes Linking and Protecting Natural and Cultural Landscape Features: A Greenway Skeleton[J]. Landscape and Urban Planning, 1995, 33, 341-355. |

| [31] | Klaassen L H, Molle W T M, Paelinck J H P, eds. Dynamics of Urban Development[M]. Gower: Aldershot, 1981. |

| [32] | Klijn J, Vos W. A New Identity for Landscape Ecology in Europe: A Research Strategy for Next Decade[M]// Klijn J, Vos W, eds. From Landscape Ecology to Landscape Science. WLO, Wageningen: Kluwer Academic Publishers, 2000: 149-161. |

| [33] | Kolen J, Lemaire T, eds. Landschap in Meervoud. Perspectieven op het Nederlandse landschap in de 20ste/21ste eeuw[M]. Utrecht, Uitg. J. van Arkel, 1999. |

| [34] | Landscape Atlas of Flanders, Ministry of the Flemish Community. Support Center GIS-Flanders, Brussel (CD-ROMin Dutch). 2001. |

| [35] | Lewis G J, Maund D J. The Urbanization of Thecountryside: A Framework for Analysis[J]. Geografiska Annaler, 1976, 58B: 17-27. |

| [36] | Lucassen J. Europese Ontwikkelingen Vanaf de Romeinse tijd tot Heden[M]// Bolckmans W, ed. De mens in Beweging. De Wording van Europa. HD Uitgevers, Hilversum, M&P Uitgeverij, Weert, 1992: 9-32. |

| [37] | Lucy W, Philips D. The Post-suburban Era Comes to Richmond: City Decline, Suburban Transition and Exurban Growth[J]. Landscape and Urban Planning, 1997, 36: 259-275. |

| [38] | Mann P. An Approach to Urban Sociology[M]. London: Routledge, 1965. |

| [39] | Ministry of the Flemish Community. Master Plan Mobility Flanders[R]. Brussel (in Dutch), 2001. |

| [40] | Mosser M, Teyssot G, eds. The History of Garden Design. The Western Tradition from the Renaissance to the Present Day[M]. London: Thames & Hudson, 1991. |

| [41] | Pacione M. Urban Geography: A Global Perspective[M]. London: Routledge, 2001a. |

| [42] | Pacione M. Models of Urban Land Use Structure in Cities in the Developed World[J]. Geography, 2001b, 86, 97-119. |

| [43] | Paddison R, ed. Handbook of Urban Studies[M]. London: Sage, 2001. |

| [44] | Preece R A. Designs on the Landscape[M]. London: Belhaven Press, 1991. |

| [45] | Pregrill P, Volkman N. Landscape in History. Design and Planning in the Western Tradition[M]. New York: Van Nostrand Reinhold, 1993. |

| [46] | Saunders P. Urban Ecology[M]// Paddison R, ed. Handbook of Urban Studies. London: Sage, 2001. |

| [47] | SPESP, 2000. Study Programme on European Spatial Planning (SPESP). (Final Report, 31 March 2000)[R]. Stanners D, Bourdeau Ph, eds. Europe’s Environment, 1995. www.nordregio.a.se. |

| [48] | The Dobˇríš Assessment. European Environment Agency, EC DG XI and Phare, Copenhagen. |

| [49] | Stern M, Marsh W. The Decentered City: Edge Cities and the Expanding Metropolis[J]. Landscape Urban Planning, 1997, 36: 243-246. |

| [50] | Tack G, Van den Bremt P. De Landschapsatlas, Resultaten[C]// Hofkens E, Roossens I, eds. Nieuwe Impulsen voor de Landschapszorg. De landschapsatlas, Baken voor cen Verruimd Beleid. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen, Brussel, 2001: 44-62. |

| [51] | United Nations Center for Human Settlement (HABITAT). An Urbanizing World. Global Report on Human Settlements 1996[M]. Oxford: Oxford University Press, 1996. |

| [52] | United Nations Center for Human Settlement (HABITAT). Cities in a Globalizing World. Global Report on Human Settlements 2001[M]. London: Earthscan Publications, 2001. |

| [53] | Van der Berg L, Drewett R, Klaassens L H, Rossi A, Vijverberg C H T. Urban Europe, vol. I. A Study of Growth and Decline[M]. Oxford: Pergamon Press, 1982. |

| [54] | Van Eetvelde V, Antrop M. Comparison of the Landscape Structure of Traditional and New Landscapes. Some European Examples[C]// Mander Ü, Printsmann A, Palang H, eds. Development of European Landscapes, vol. 2. Conference Proceedings IALE European Conference 2001. Tartu: Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis, 2001: 275. |

| [55] | Van Zeylen G. Tous les Jardibns du Monde[M]. Paris: Gallimard, 1994. |

| [56] | Viles R L, Rosier D J. How to Use Roads in the Creation of Greenways: Case Studies in Three New Zealand Landscapes[J]. Landscape and Urban Planning, 2001, 55: 15-27. |

| [57] | Vos W, Klijn J, Trends in European Landscape Development: Prospects for a Sustainable Future[M]// Klijn J, Vos W, eds. From Landscape Ecology to Landscape Science. WLO, Wageningen: Kluwer Academic Publishers, 2000: 13-30. |

| [58] | Vos W, Stortelder A H F. Vanishing Tuscan Landscapes, Landscape Ecology of a Sub-mediterrann-montane Area (Solano basin, Tuscany, Italy)[M]. Wageningen: Pudoc, 1992.x |

2015, Vol. 30

2015, Vol. 30