1 背景

日常生活中,根据行政管理需要,城市往往被划分为不同行政区,例如北京的东城区、上海的静安区、广州的越秀区等;根据经济社会功能差异,划分各种功能区,如商业区和住宅区;根据人口和社会经济构成,分为不同类型的社区,如北京的浙江村和深圳的白石洲;根据历史自然演变,形成了不同地名区,如北京的王府井和中关村。人们在认知、使用、规划、设计以及管理城市时,都不知不觉(或有意识)地运用了分区的概念,因为整个城市往往较大而难以一下子完全理解,需要从局部思考。然而,城市分区是否是因某种内在的空间形态构成机制而形成的呢?

在城市规划和设计理论和实践发展史之中,城市分区的机制已得到广泛探讨,不过绝大部分是从社会经济的空间性、功能分区、交通出行模式等角度来研究的[1, 2, 3]。虽然上述这些研究的最终表现成果还是落实到物质性空间形态的构成之上,例如低收入和高收入人群在空间上的分布[4],然而相对而言,对于物质性空间形态如何形成反而缺乏深入剖析,往往只是附带在其他领域的研究之中,甚至仅作为某种比喻性的类比,如用植被群落的构成类比空间形态的形成[5]。

因此,本文重点研究城市分区中物质空间形态形成的内在机制,然而这并不是否定其他因素对于城市分区形成的作用,只是基于各种理由的城市分区往往会物质性地体现在空间的建构之上[5],而对于这种建构规律的研究有助于我们更好地去规划设计城市。下文将简单地回顾一下城市规划实践中对于城市分区的空间建构的思考:其中涉及的物质形态特指城市的物质性构成形态,包括实体(如街坊块)和虚体(如空间)形态两个方面;而空间形态特指物质性建构的空间所形成的表象,其中的空间结构指空间要素之间形成的有序构架。

在城市规划实践中,人们往往将概念性的物质空间构成作为解决社会经济问题的一种工具。例如,为解决19世纪工业城市的人口拥挤和卫生环境问题,霍华德(Howard)主要从社会经济的角度探讨了花园城市(Garden City)或社会城市(Social Cities)的构想,而其关于花园(社会)城市的图示和简述则对区域/城市物质空间规划和设计有深远的影响。例如,采用绿地公园和林荫大道将城市分为不同的小区(ward),而各个花园城市的外围是永久性的绿地,它们彼此由铁路相连,形成更大规模的社会城市,即区域性的较大城市,而各个花园城市是其分区[6]。这种采用绿地(或绿带)分割城市的方法影响深远,后来卫星城的发展,乃至当今新城市主义的规划原则在某种意义上都是霍华德花园城市的升级版。然而,霍华德的花园城市分区图式并不是建立在严谨的空间形态研究之上,仅仅是一种物质形态的设想;可是,一旦实践中的花园城市或卫星城发展不好时,很多批评又集中于物质形态上,如发展边界的确定或者容积率等[7, 8]。

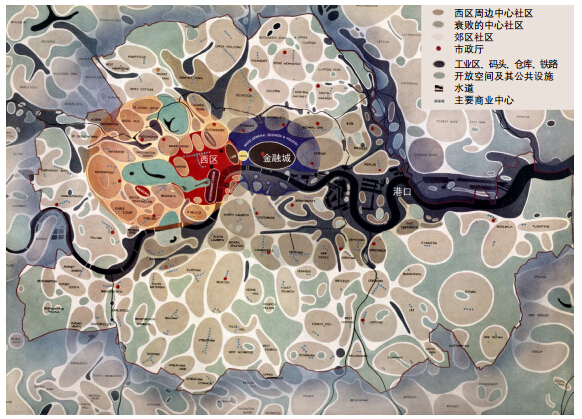

又如,为解决私人汽车带来的交通拥堵和安全问题,佩里(Perry)提出了邻里单位的概念,每个邻里小区被交通干道所环绕,而小区内部限制汽车的穿行,从而确保每个小区具有宜人而安全的生活环境。这种采用交通干道分割城市形成住宅区的方式非常普遍[9]。斯坦(Stein)的雷德朋(Radburn)新区规划[10]和苏格兰警察屈普(Tripp)[11]关于交通与规划的设想,都与佩里的概念类似,但更加复杂。1945年的大伦敦规划[12]则基本上是花园城市和邻里单位的混合产物,该规划试图用“交通干道加绿地”将伦敦分解为一个个彼此独立的小社区(图 1),虽然后来亚历山大对此加以批判[13],认为其未反映真实社区之间的互动协调关系。这些理论和实践探索或多或少体现了物质空间形态、交通和环境等具有密切关联,但这些关联却是建立在理想的物质空间方案之上,缺少实证研究。

| 注: 社区与公共空间调研简图表明了伦敦现有的主要元素。市中心附近包括港口金融区、西区以及居住类社区。分为如下三类:A,西区的中心社区;B,东区和南岸社区,其中大部分已经衰败,并靠近工业区,或与之混杂在一起;C,郊区社区。此外,图中也标明了主要的开放空间和工业区。 图 1 1945年伦敦规划中的社区调研示意图资料来源:参考文献[12] |

再如,为了更好地经营和管理城市,从20世纪初开始,城市区划(Zoning)的概念①在美国得以广泛应用。伴随当时城市功能主义的盛行,功能分区成为以土地利用(land use)为基础的规划工具,按照商业、办公、住宅等用途,城市被分解为各种单一功能区。虽然这有利于减少不同功能区之间可能存在的负外部效应,但也带来了严重的社会和交通问题[14]。正因如此,之后规划学者们又提出了功能混合的概念,绿地/带、林荫大道、交通干道等再次用于围合“自足的功能混合区”,这在亚历山大(Alexander)的《模式语言》[15]、克里尔(Krier)的《城镇中的城镇》[16]、杜安尼和普拉特-齐贝克(Duany & Plater-Zyberk)的《新城市主义词汇》[17]、以及考尔索普(Calthorpe)的《区域城市》[18]中都有各类详述。

然而,这些有关城市分区的设想和研究大多集中在讨论如何确定分区的边界、大小等,同时往往采用类比的方式来解释城市分区,如把城市分区比拟为细胞、器官、动植物群落等[15, 19],这让人们感觉城市空间研究不是很科学②。这是由于以往的空间构成研究偏重于探讨应该如何人为地划分城市分区,从而指导城市规划设计实践,而未深入研究已有的城市分区到底是怎样自发形成的。仅有少数研究空间构成的学者探讨了这一问题,例如,林奇(Lynch)从空间认知的角度,提出分区(district)除了受到诸如色彩、材质、立面特色等连续性要素的影响,还源于各分区彼此联系的可视性(intervisibility)[20, 21];罗西(Rossi)从城市空间历史演变的角度,认为可根据分区与整个道路系统之间的空间关系来界定和描述分区(study area)[22]。然而,林奇和罗西都只是定性地从分区与其周边之间的联系来研究分区,并未完全揭示分区形成的空间机制。

2 多尺度的空间网络

20世纪六七十年代以来,网络(network)逐渐成为研究城市空间构成的一个新方向③,也对城市分区的空间研究有所启发。在城市空间网络构成的领域之中,希利尔(Hillier)教授开创的空间句法(Space Syntax)理论发展较快,并最先应用于实践之中。该理论认为城市(或建筑)空间结构影响人们在城市(或建筑)之中的交流、生活和工作,同时人们也会在日常生活之中,通过进行空间布局来实现其社会、经济和环境等目标;在这种意义上,空间结构与社会经济活动是不可分割的,这种相互关系体现在集体而非个体的层面之上[24, 25]。因此,通过定量地分析空间网络的总体构成,即每个空间单元与系统之中其他所有空间单元之间的关系,能够在一定程度上揭示城市(或建筑)内部的社会(或集体)是如何运作的。

对于城市分区的空间机制,早期的空间句法研究表明,富有活力的城市分区往往与其周边区域具有良好的空间联系,其局部的空间构成与整个城市的空间构成相互协调,并且与该分区内的人流和车流具有较高的相关性[25, 26]。这反映了城市分区的形成很可能源于局部网络与整体网络之间的互动。遵循此思路,笔者曾经对伦敦、伯明翰与波士顿进行了研究,发现这些城市的分区与不同尺度的空间拓扑构成相互联系,且分区的边界是模糊和动态发展的,这取决于该分区在何种尺度上与其周边环境相整合[27-30]。此外,结合林奇的空间认知方法论,多尔顿(Dalton)也发现,根据不同尺度的空间构成之间的拓扑关系,可识别伦敦和波士顿的分区④,且这种拓扑关系与人们的心理认知地图高度相关,一定程度上证明,分析不同尺度的空间拓扑结构有助于人们更好地理解城市分区[31-33]。与此同时,笔者分别从空间网络的描述与模拟两方面对城市分区加以探索,并试图揭示分区形成的空间形态机制,包括拓扑和米制距离结构[28, 29, 34]。

2.1 分区不完全是自相似(self-similarity)

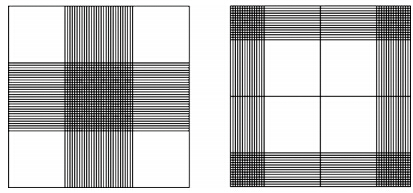

很多研究都表明,随着尺度的增加,社区、邻里、地区、城市甚至区域的变化过程表现出某种自相似的规律,即小规模的社区空间构成之中折射了大规模的城市空间构成[13, 15, 19];同时,一些研究也表明城市空间网络也是一种自相似的网络[16, 19]。这种自相似的逻辑其实也是西方现代城市规划的基础之一,如多个邻里单位的机械集合就形成了整个城市[16]。然而,很多历史城市呈现出更为复杂而精细的空间网络,这些特征在现有研究中却并未得以充分揭示。

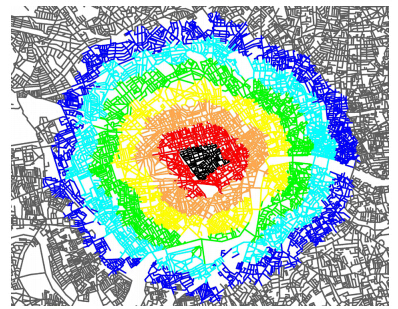

本节以伦敦为例,研究历史街区是如何一步步地融入整个城市之中,以此来探索这些历史分区的网络构成特征。首先,采用空间句法最基本的方法来定性地描述伦敦梅菲尔区(Mayfair)是如何融入周边地段的。如图 2所示,选择该地区(黑色部分),将其视为起点,沿道路网计算周边街道到该起点的距离,以800 m为单元步长,红色、橙色、黄色、绿色和蓝色表示前五个步段的周边地段。大体而言,图 2呈同心圆模式,却不是完美的同心圆;每个环都有不同程度的变形,这与城市道路网不是严格的方格网以及河流的影响有关。这初步说明了历史街区融入周边地段的过程是非匀质的。

| 图 2 伦敦梅菲尔区融入周边地段的示意图 |

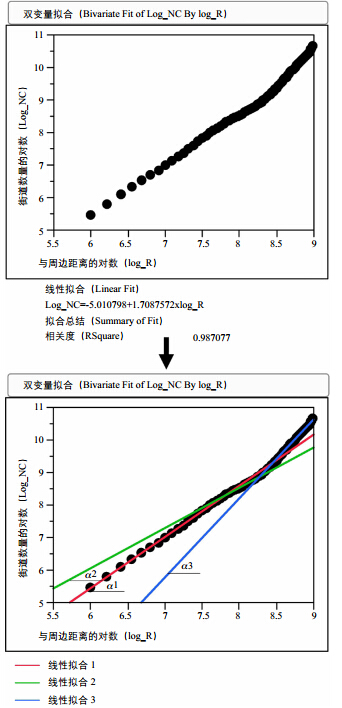

其次,采用定量的方法分析城市历史分区融入周边地段的过程。具体方法是分析分区周边的街道段数是如何随距离该分区的远近而变化的。如果城市空间网络是一种完全的自相似网络,那么城市中某分区到周边的半径距离与该半径范围内的街道数量应当存在幂律关系,即在双对数曲线(log-log)图中半径距离与街道数量的函数曲线为一条直线⑤。以伦敦金丝雀码头区(Canary Wharf)为例,图 3的横坐标是该区与其周边地段的距离,而纵坐标是特定半径范围内周边街道段的数量。左图显示了函数曲线近似直线,两个变量之间的相关度高达0.987;平均幂律指数⑥(α)为1.709。这表明,金丝雀码头区具有近似的自相似特征。

| 图 3 伦敦金丝雀码头区融入周边的过程(横轴是距离该区的距离,纵轴是特定半径范围内周边街道数量) |

然而,如果限定相关度大于0.999,那么如图 3下图所示,函数曲线可以分为三段,由红色、绿色和蓝色的直线段表示,它们有不同的斜率,α2<α1<α3。由于α度量的是金丝雀码头区融入周边地段的速率,这说明该区融入周边地段的速率在不同的半径范围内不是均匀的,呈现出先降低后增加的特征,具有细小的变化。

采用这种研究方法,扩大研究对象的范围,对伦敦市中心主要历史街区进行分析和研究,如结果表明:(1)所有历史街区大体都呈现出自相似的特征(相关度约等于0.99),且商业较多的区(如City)具有较低的幂律指数,而商业较少的区(如威斯敏斯特[Westminster])具有较高的幂律指数;(2)然而,如严格限制自相似成立的条件(即要求相关度大于0.999),那么自相似特征只出现在特定半径范围内;(3)在这个范围内,不同街区的幂律指数也不一样;(4)不同类型和功能的分区,其幂律指数在空间上的分布呈现不同的特征,即大部分街区在半径范围1内具有较高的幂律指数,而苏荷区(Soho,多元文化混杂的商业娱乐区)、威斯敏斯特(国家行政区)和布鲁姆斯伯里(Bloomsbury,与教育和医疗专业人士相关的住宅与小型办公区)在半径范围2内具有最高的幂律指数(表 1)。由于幂律指数也代表某街道/某街区从空间上连接到周边地段的紧密程度,该数值越大,表示融入的程度越高。因此上述分析也表明了大部分街区更快地融入了邻近地段,而苏荷、西敏斯特和布鲁姆斯伯里反而与它们邻近地段连接程度不高,在某种意义上说明这三个区相对空间上比较独立,也印证了其他从社会功能角度的研究[36]。

|

|

表 1 伦敦历史街区融入周边地段的过程 |

通过以上分析,关于分区的自相似问题,可得到以下结论:首先,伦敦的各个历史街区并非完全与整个城市中心区自相似,而是在特定的空间范围内与其周边地段具有自相似关系;其次,各分区的自相似特征并非均匀不变,而是随尺度(空间距离)的变化而有细微变化⑦。然而,这种不连续的自相似是否暗示了这些历史街区的非连续性(discontinuity)或边界;抑或这些细微变化只是统计上可忽略的误差?

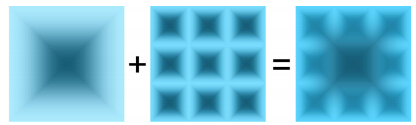

2.2 小波动(small disturbance)、空间网络的非连续性与城市模拟分区

从理论上,上节讨论到的分区自相似在不同空间范围内的细微变化,反映了各尺度之间街道数量的变化率。例如图 3的右图中,街道数量与尺度之间函数的斜率变化可度量城市分区融入周边环境的速率,或称为嵌入率(embeddedness)。那么,是否可以通过研究和分析这种速率,来模拟城市分区?

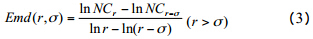

对于每条街道,在特定半径范围内周边的街道数量表达如下:

其中,r是到某街道的距离,NCr是在半径r范围内,该街道周边的道路数量。

那么,在特定半径r的范围内,该街道嵌入率(Emd)表示如下:

在空间句法模型中,两个路口之间的街道段被视为一个节点,那么沿街道网扩张的过程中,尺度半径的变化是离散性的。于是,嵌入度可采用离散的方式计算:

其中,r是尺度半径,σ是步长(一般较小),特指两个尺度半径之间的差值。

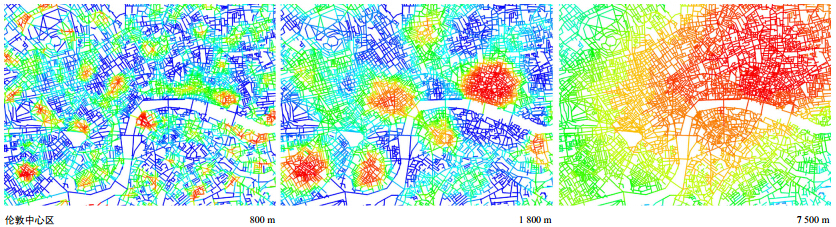

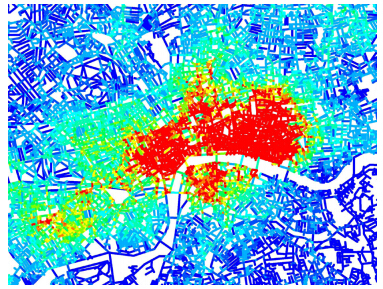

对每条街道段计算其嵌入率,根据其大小变化,在GIS中采用不同的色彩来表达,红色表示数值低的,蓝色表示数值高的。在伦敦的案例中,当步长σ为400 m时,某种类似于城市分区的图示出现了,并体现在不同的尺度之上(图 4)⑧。例如,在800 m时,出现了较小的模拟分区;在1 800m时,出现了稍大的模拟分区;而在7 500 m时,出现了较大的模拟分区。这表明模拟分区会随尺度的增加而变大,即尺度浮动效应。

| 图 4 伦敦中心区不同尺度的分区模拟(红色表示嵌入率低,蓝色表示嵌入率高) |

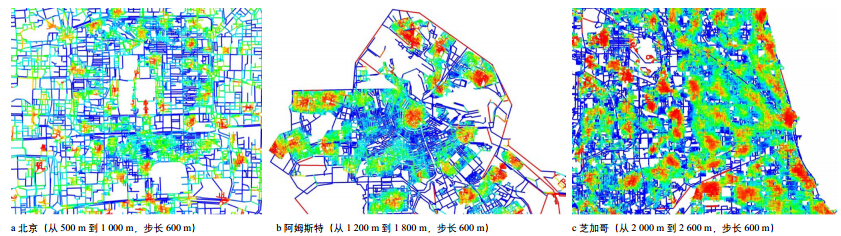

同样的方法应用于北京、阿姆斯特丹、芝加哥等城市,也可得到模拟分区的现象(图 5)。这说明,虽然嵌入度仅体现了细微的幂律指数变化,然而它们不是统计误差,而是能形成某种模拟分区,并与城市分区具有一定的联系。在理论上,这反映了空间网络中细小的波动将会形成明显的空间分区模式;也说明了细小变化有可能很重要,类似于“蝴蝶效应”。

| 图 5 不同城市不同尺度的分区模拟(红色表示嵌入率低;蓝色表示嵌入率高) |

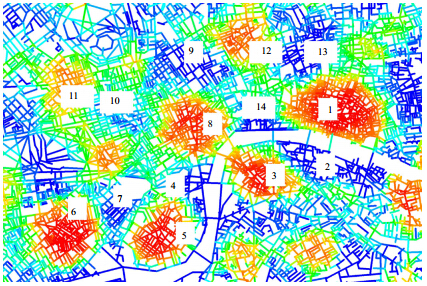

进一步将这些模拟分区与城市实际分区比较。相关研究表明,模拟分区与城市历史地名所界定的区域有较大的关联[29, 30, 31, 32, 33]。例如,1 400 m尺度下的模拟分区基本上反映了伦敦市中心的历史街区的现状(图 6)。在一定程度上,这说明根据历史发展、社会经济情况等所划定的分区与空间网络的非连续性密切相关。

| 注: 1 主城区;2 萨瑟克(Southwark);3 滑铁卢(Waterloo);4 威斯敏斯特;5 皮姆利科(Pimlico);6骑士桥(Knightsbridge);7 贝尔格雷夫(Belgrave);8 苏荷和考文特花园;9 布鲁姆斯伯里;10 玛丽勒本;11 埃奇韦尔(Edgware);12 克勒肯威尔(Clerkenwell);13 芬斯伯里(Finsbury);14 坦普尔(Temple)。 图 6 模拟分区与伦敦市中心的历史街区(红色表示嵌入率低,蓝色表示嵌入率高) |

2.3 模拟分区与路网密度的变化

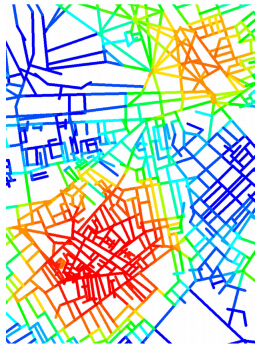

然而,这种空间网络的非连续性到底是如何形成的?是否与城市分区的几何特征相关?首先,研究不同模拟分区中街道段融入周边环境的几何意义。对于伦敦市中心1 400 m模拟分区,随机选择红、橙、蓝色分区中的街道段(图 7),采用图 2所示方法,计算其从100~1 400 m半径范围内的幂律指数,即平均嵌入率。红色分区内街道段的幂律指数大约是1.5,橙色大约是1.7,而蓝色大约是2.7。研究其他半径内的模拟分区或者其他城市的模拟分区,可得出类似结果。

| 图 7 伦敦红色、橙色和蓝色模拟分区 |

总而言之,暖色分区的指数小于2,而冷色分区的大于2。在理论上,对于任何匀质的平面方格网(不考虑边界和地面起伏等影响),可认为是2维平面网,其幂律指数就是2。因此,暖色和冷色分区都不是匀质网络。

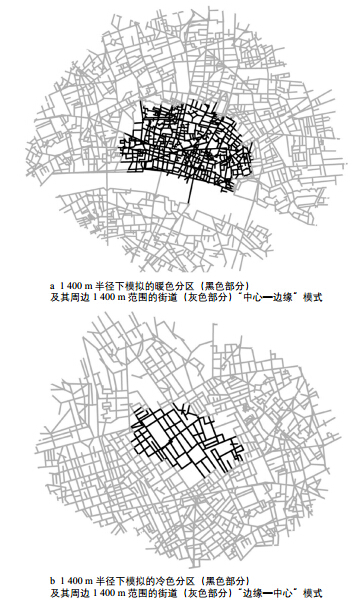

进一步分析冷暖分区,可以发现暖色分区的道路网比其周边更密集,而冷色的比其周边更稀疏。例如,图 8中黑色部分是在1 400 m的尺度上出现的模拟分区⑨(上:暖色;下:冷色。详见图 6中的1和9),而灰色部分是其周边1 400 m之内的街道网(它们参与这两个分区的模拟计算)。显然,上图的暖色分区(街坊块的均长为31.75 m)比其周边的(47.14 m)更密集,而下图的冷色分区(街坊块的均长为79.74 m)比其周边的(50.12 m)更稀疏。当然,这种差别并不是很大,而属于小波动。

| 图 8 伦敦模拟分区中的两种模式 |

那么,模拟分区是否源于道路网密度?然而,研究表明根据道路网密度本身并不能生成模拟分区。例如,图 9为伦敦中心区道路网密度图,中央部分比边缘部分更加密集,而未形成类似图 6那样的局部分区模式。实际上,当半径r相对较小时,该半径范围内任意街道周边的道路数量(NCr)近似于道路网密度;根据公式(2)和(3)可知,嵌入率(Emd)可被解释为道路网密度的变化率。既然模拟分区根据嵌入率生成的,那么模拟分区必然与道路网密度的变化率高度相关。

| 图 9 伦敦中心区道路密度(红色为高密度,蓝色为低密度) |

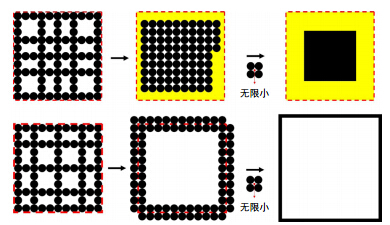

根据图 6和图 8可知,这种道路网密度的变化分为两种模式:“中心—边缘”模式(即中心的道路密度大于边缘),和“边缘—中心”模式(即边缘的道路密度大于中心)。“中心—边缘”模式对于暖色模拟分区,而“边缘—中心”模式对应于冷色模拟分区。根据50个城市的模拟,如果不是在整个城市的尺度上⑩,暖色和冷色分区的数量接近。这是否反映了城市分区内在的几何空间机制?

对于“中心—边缘”模式,当中心道路网密度无限大时,即街坊块无限小时,那么就会形成正方形的空间(图 10上图的右侧),而其周边可假设为未开发的地,或者实体街坊块(图 10上图中的黄色部分)。黑色的正方形空间代表着无限紧凑的城市布局,即所有建筑都彼此相靠。对于“边缘—中心”模式,当边缘道路网密度无限大,同时中心的密度走向极小值时,那么就会形成无限细的框(图 10下图的右侧)。该框代表着线性城市的布局。显然,当空间网络面积相同时,正方空间(图 10上图)的平均米制距离(Mean Metric Distance) 比框(图 10下图)要小,虽然后者的周长要长。

比框(图 10下图)要小,虽然后者的周长要长。

| 注: 上图为“中心—边缘”模式(右侧黑色正方形代表无限紧凑的城市布局);下图为“边缘—中心”模式(右侧的黑框代表线性的城市布局)。 图 10 理论上的“中心—边缘”模式和“边缘—中心”模式 |

实际上,如果正方空间的边长为L(L>2),那么它的平均米制距离为0.765×L;同时,框的边长为L2/4(L>2 ),平均米制距离为的0.25×L2。因此,从整个系统的角度而言,“中心—边缘”模式有较小的平均出行距离。这符合我们的常识:(1)平均而言,城市中心区的路网较密集,而城市边缘的路网较稀疏;(2)无限紧凑的城市应具有最小的整体平均出行距离,而无限延长的线性城市应具有最大的整体平均出行距离。

),平均米制距离为的0.25×L2。因此,从整个系统的角度而言,“中心—边缘”模式有较小的平均出行距离。这符合我们的常识:(1)平均而言,城市中心区的路网较密集,而城市边缘的路网较稀疏;(2)无限紧凑的城市应具有最小的整体平均出行距离,而无限延长的线性城市应具有最大的整体平均出行距离。

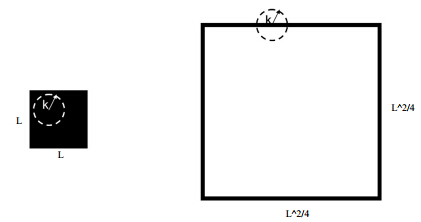

然而,如果度量的半径不大于系统半径 ,从局部的角度而言,正方空间的平均米制距离比框的要大。如图 11所示,k为局部半径,小于正方形的边长L。如果不考虑系统边界的影响,正方空间中任意一点的平均米制距离为2k/3,而框中任意一点的平均米制距离为k/2。这说明,在某种的局部尺度下,密集的道路网反而有较大的平均出行距离,而线性的路网反而有较小的平均出行距离。这也符合我们的常识:(1)商业地段在发展初期,往往是线性的商业街,而非一片道路网密集的商业区,这样缩短了购物的平均距离;(2)很多小城镇在发展初期都是采用“一层皮”的发展模式,可缩短平均出行距离。

,从局部的角度而言,正方空间的平均米制距离比框的要大。如图 11所示,k为局部半径,小于正方形的边长L。如果不考虑系统边界的影响,正方空间中任意一点的平均米制距离为2k/3,而框中任意一点的平均米制距离为k/2。这说明,在某种的局部尺度下,密集的道路网反而有较大的平均出行距离,而线性的路网反而有较小的平均出行距离。这也符合我们的常识:(1)商业地段在发展初期,往往是线性的商业街,而非一片道路网密集的商业区,这样缩短了购物的平均距离;(2)很多小城镇在发展初期都是采用“一层皮”的发展模式,可缩短平均出行距离。

| 注: k为局部半径,L为左图正方形的边长;且这两个理论模式图像的面积相同。 图 11 比较两种理论上的“中心—边缘”模式(左)和“边缘—中心”模式(右)的局部平均米制距离 |

以上分析表明了一种悖论,即从城市整体的角度而言,无限紧凑的布局(如正方形空间)能最大地缩短平均出行距离,而从城市局部的角度而言,无限细的线性布局(如框中的一段部分)能最大地缩短平均出行距离。换言之,真实城市既不能是无限紧凑的方块,也不能是无限细窄的线段。

当然,正方空间和框仅代表了极端情况,前者是二维空间,而后者是一维空间。当两种空间所覆盖的面积一样时:从系统整体角度而言,二维空间比一维空间更紧凑;而从局部角度而言,由于一维线性空间只在一个方向上延伸,减少了回头路的可能性,反而具有最短的平均出现距离。那么,考虑到出行的经济性,城市空间网络非连续的特征是一维和二维空间相互影响的结局吗?

进一步研究理论上的各种格网。例如,图 12是两个300 m×300 m的格网,左侧a是“中心—边缘”模式,右侧b是“边缘—中心”模式。当尺度半径小于300 m时,格网a比格网b的出行距离均值大;在160 m(大约接近系统半径)时,a比b高出11.34%(表 2)。这说明:在中小尺度上,“边缘—中心”模式反而具有较小的出行距离均值,因为这种模式有更大比例的线性空间。从局部出行的角度,这说明城市不宜采取密集的街道网形式向四周蔓延。然而,当尺度半径等于300 m时,a比b的米制出行距离均值低12.74%(表 2)。这说明:在较大尺度上,“中心—边缘”模式具有较小的出行距离均值。从整体出行的角度,城市需要在中心区保持密集的街道网。

| 注: 左图为“中心—边缘”模式,右图为“边缘—中心”模式。 图 12 两个300 m×300 m的理论网格 |

|

|

表 2 不同尺度半径下网格A和B的平均米制距离的对比 |

因而,从整体和局部的经济出行来看,城市不能完全是“中心—边缘”模式,也不能完全是“边缘—中心”模式。城市是这两种模式在不同尺度上的叠合(图 13):(1)如果出行仅仅发生在整个城市的尺度上,那么“中心—边缘”模式最经济;(2)如果出行仅仅发生在某些中小尺度上,那么“边缘—中心”模式有可能反而更加经济(具有更多的线性空间);(3)从较长的历史角度来看,城市又是不断生长的,“中心—边缘”模式也出现在长大的城市局部;(4)于是,“中心—边缘”和“边缘—中心”模式将会在局部尺度上反复交替出现,这是根据尺度变化而持续反馈的过程;(5)城市往往整体上形成了大致的“中心—边缘”模式,而其中又隐含了交替出现的两种模式,即不同尺度上的多中心和多边缘。

| 注: 左:整体上的“中心—边缘”模式;中:局部上的“中心—边缘”和“边缘—中心”模式;右:复杂的叠加模式。 图 13 不同尺度上“中心—边缘”和“边缘—中心”模式的理论叠加 |

因此,为了让出行经济有效,真实的城市不可能是匀质的街道网络。那么,随街道网密度的几何变化,城市自然会形成不同的局部分区,且这些分区的边界会随感知尺度的变化而变化,这对应着不同尺度上的社会经济活动的聚集和分散。在这种意义上,城市分区不是由固定的边界所限定的,而是源于城市道路网在不同空间范围内的几何变化。那么,在分区(或小区)规划与设计实践中,不仅仅需要考虑分区边界的特征,而且需要从不同尺度上,考虑城市道路网对分区本身及其边界的影响。

3 讨论

上文从几何的角度,发现城市分区与其周边的关系大致符合幂律关系,即在统计意义上,城市分区与其所在的更大区域大致上自相似。然而,幂律关系中存在微小的波动,这才是城市分区的空间机制,即城市局部和其整体并不是完全自相似,它们之间的细微差别导致了城市被分成不同的部分。而细微差别来自于城市道路网密度在不同尺度上的非均匀变化,大体上导致了“中心—边缘”和“边缘—中心”两种分区模式,分别对应聚集和分散两种活动。在一定程度上,这反映了城市分区的空间几何规律:涌现生成,即分区模式突现于局部街道连通度的变化;尺度浮动,即分区随尺度的变化而变化;远程效应,即分区外部的街道构成也影响到分区本身的空间构成。因此,城市分区现象并不是简单的空间分割,其边界也不是固定的,而是由不同尺度的空间构成方式所决定的;城市分区源于不同尺度的城市空间网络(子网络)之间的相互叠加和回馈,对应于不同规模的社会经济交流活动。

从更深层次的角度而言,城市分区与人们出行的经济性有密切关系。每条街道段都是一维的线性空间,而整体道路网又去覆盖二维的平面空间。这种形态构成本质上反映了人们出行的空间模式:人们在局部行走是线性的;而同时人们又在整体上需要占据二维空间。这样就形成了一个理论问题:如何采用局部一维的线性空间覆盖二维的平面空间?如何平衡不同尺度和不同维度的出行模式?非匀质的城市道路网就是一种解决方式,道路网密度的变化形成了“中心—边缘”和“边缘—中心”模式,对应于中心聚集和边缘分散这两种空间力量,平衡了一维空间内的行走模式和二维空间内的占据模式,从而优化并平衡不同尺度的平均出行距离,而不是最大限度地缩短某种特定尺度的平均出行距离。于是,这种非匀质的道路网就自然而然地形成了城市分区的空间现象,符合不同尺度和维度的社会经济交流活动方式,例如“中心—边缘”模式往往对商业交易有一定促进作用。

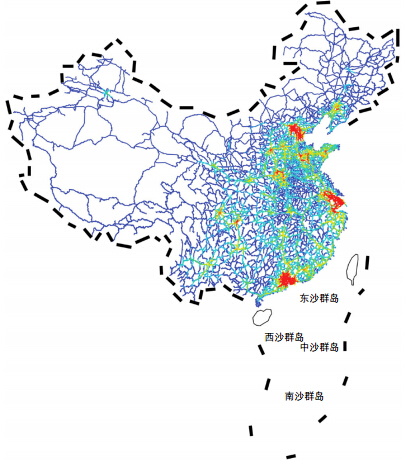

这种空间分区的机制是否可以扩展到区域或国家的层面上?例如,根据我国大陆主要道路网的密度变化和可达性,图 14显示了不同程度的空间聚集现象,其中红色部分大致对应了三个城市群,即京津冀、长三角和珠三角地区。然而,这仅仅是初步的分析,今后还需要深入研究,去揭示更大尺度上的社会经济交流活动聚集和分散的空间分区机制,而非仅仅关注空间分区的边界划定。

| 注: 红色表示较高的可达性和道路网密度,蓝色表示较低的。 图 14 根据主要道路网模拟的城市群模式 |

注:文中未注明出处的图表,均为作者自绘

注释:

| ① 这个概念最先源于德国的柏林规划,详见参考文献[19]。 |

| ② 雅各布斯(Jacobs)在她著名的《美国大城市的死与生》中甚至批判当时的物质性规划设计是类似于放血治病的迷信[23]。 |

| ③ 亚历山大在《城市并非树形》中首先提出从图论的方法研究城市空间网络。虽然当时他并未明确“网络”这个词,但他应用了诸如“树”(tree)、“半格网”(semilattice)之类的网络概念[13]。 |

| ④ 多尔顿与笔者的具体研究方法有所不同,他曾详细定量地比较了这两种方法,发现是殊途同归[32]。 |

| ⑤ 在log-log图中,如果自变量(半径距离)和因变量(街道数量)的函数呈一条直线,表示两个变量之间存在幂律关系,从统计上说明街道网具有自相似特征。 |

| ⑥ 平均幂律指数定于为从400 m到整个伦敦模型系统半径(10 000 m)区间内的幂律指数,它度量某地区融入周边的平均速率。 |

| ⑦ 进一步的研究表明城市空间网络更符合韦伯函数,而非幂律函数;其控制参数是网络的平均距离和网络增长速率。详见参考文献[34]。 |

| ⑧ 具体的计算和GIS操作步骤详见参考文献[29]。 |

| ⑨ 模拟分区本身要比生成模拟分区的道路网要小,这也说明了分区的产生源于分区本身与周边道路网之间的比较,也可以说分区的形成受其外部道路网的影响,这是一种远程效应(remote effect)。详见参考文献[28, 35]。 |

| ⑩ 在整个城市系统的尺度上,任何城市只有一个红色区域。 |

平均米制距离(mean metric distance)指从任何一点到其余所有点的米制距离的平均值,用于度量出行的平均距离。 平均米制距离(mean metric distance)指从任何一点到其余所有点的米制距离的平均值,用于度量出行的平均距离。 |

如果L不大于2,正方空间与框将没有区别。 如果L不大于2,正方空间与框将没有区别。 |

系统半径指从城市每条街道到其他所有街道的平均距离。 系统半径指从城市每条街道到其他所有街道的平均距离。 |

| [1] | Hall P. Cities of Tomorrow[M]. London: Basil Blackwell, 1998. |

| [2] | Fainstein S. The City Builders: Property Development in New York and London, 1980-2000[M]. University Press of Kansas, USA, 2001. |

| [3] | 沈青. 更新城市研究中的空间视角和分析框架[J]. 国际城市规划, 2010, 2: 52-61. |

| [4] | Wilson W. The Truly Disadvantaged[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1987. |

| [5] | Batty M, Marshall S. The Evolution of Cities: Geddes, Abercrombie and the New Physicalism[J]. Town Planning Review, 2009, 80: 551-74. |

| [6] | Howard E. Garden Cities of To-morrow [M]. The MIT Press, 1898/1965. |

| [7] | Mumford L. Garden Cities and the Metropolis: A Reply [J]. The Journal of Land & Public Utility Economics, 1946, 22(1): 66-69. |

| [8] | Osborn F J. Preface to Garden Cities of To-morrow[M]. The MIT Press, 1965. |

| [9] | Perry C. The Neighbourhood Unit: A Scheme of Arrangement for the Family Life Community[R]. The Regional Plan of New York and Its Environs. New York: Regional Plan Association, 1929, Vol. 7. |

| [10] | Stein C. City Patterns Past and Future[J]. Pencil Points, 1942, 23: 52-56. |

| [11] | Tripp H. Town Planning and Road Traffic[M]. London: Edward Arnold, 1942. |

| [12] | Forshaw J H, Abercrombie P. County of London Plan[M]. Macmillan and Co. Limited, 1943. |

| [13] | Alexander C. A City Is Not a Tree[J]. In Design, 1965, 206: 46-55. |

| [14] | Talen E. New Urbanism & American Planning [M]. Routledge Taylor & Francis Group, 2005. |

| [15] | Alexander C, Ishikawa S, Silverstein M. A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction[M]. Oxford University Press, 1977. |

| [16] | Krier L. The City Within the City[J]. A + U, Tokyo, Special Issue, 1977, 11: 69-152. |

| [17] | Duany A, Plater-Zyberk E, Speck J. Smart Growth Manual, New Urbanism in American Communities[M]. Mcgraw Hill Book Co., 2005. |

| [18] | Calthorpe P, Fulton W. The Regional City[M]. Island Press, 2001. |

| [19] | Alexander C. The Nature of Order[M]. Berkeley, Calif, 2002. |

| [20] | Lynch K. The Image of the City[M]. MIT Press, 1961. |

| [21] | Lynch K. A Theory of Good City Form[M]. MIT Press, 1981. |

| [22] | Rossi A. The Architecture of the City[M]. MIT Press, 1984. |

| [23] | Jacob J. The Death and Life of Great American Cities: The Failure of Town Planning[M]. New York: Random House, 1961. |

| [24] | Hillier B, Hanson J. The Social Logic of Space[M]. Cambridge University Press, 1984. |

| [25] | Hillier B. Space is the Machine[M]. Cambridge University Press, 1996. |

| [26] | Hillier B, Burdett R, Peponis J, Penn A. Creating Life: Or, Does Architecture Determine Anything?[J] Architecture & Comportment/Architecture & Behaviour, 1987, 3(3): 233-250. |

| [27] | Yang T. Impacts of Large Scale Development: Does Space Make a Difference?[C] // The Proceedings of the Fifth Space Syntax Symposium, 2005, Vol. 1: 211-228. Technological University of Delft. |

| [28] | Yang T. The Role of Space in the Emergence of Conceived Urban Areas[C] // Spatial Cognition ‘06 Space Syntax and Spatial Cognition Workshop Proceedings, 2006: 189-192. University Bremen Germany. |

| [29] | Yang T, Hillier B. The Fuzzy Boundary: The Spatial Definition of Urban Areas[C] // Kubat A, Ertekin O, Guney Y, Eyuboglu E, eds. Proceedings, 6th International Space Syntax Symposium, ?stanbul, 2007: 091.01-091.16. Istanbul, Turkey: Istanbul Technical University. |

| [30] | Hillier B, Turner A, Yang T, Park H-T. Metric and Topo-geometric Properties of Urban Street Networks: Some Convergences, Divergences, and New Results[C] // 6th International Space Syntax Symposium, 2007: 001-1-22. Istanbul, Turkey. |

| [31] | Dalton N S C. Configuration and Neighbourhood/Is Place Measurable?[C]. Space Syntax and Spatial Cognition Workshop Proceedings, Spatial Cognition, 2006. |

| [32] | Dalton N S C. Synergy, Intelligibility and Revelation in Neighbourhood Places[D]. PhD thesis, UCL, 2011. |

| [33] | Dalton N S C. Is Neighbourhood Measurable?[C] // Proceedings of the 6th International Space Syntax Symposium, 2007: 088-01-12. |

| [34] | Yang T, Hillier B. The Impact of Spatial Parameters on Spatial Structuring[C] // Green M, Reyes J, Castro A, eds. Eighth International Space Syntax Symposium, 2012: 8091-01-23. Santiago, Chile: Pontifica Universidad Catolica. |

| [35] | Hillier B, Yang T, Turner A. Advancing DepthMap to Advance Our Understanding of Cities: Comparing Streets and Cities, and Streets to Cities[C] // Green M, Reyes J, Castro A, eds. Eighth International Space Syntax Symposium. Santiago, Chile: Pontifica Universidad Catolica, 2012. |

| [36] | Mills A D. A Dictionary of London Place Names[M]. Oxford University Press, 2001. |

2015, Vol. 30

2015, Vol. 30