传统区位理论中, 行政边界周边地区的中心性与服务范围均未得到充分重视。伴随各类重要区域合作协定的颁布实施, 行政边界周边地区的地位得到显著提升[1]。全球化与区域主义背景下, 欧洲、北美和亚洲已形成基于资源禀赋和劳动力价格等影响因素的新型联合跨界合作区域。联合跨界合作以自由贸易主义为特点, 促进跨界信息、资本和人口流动。相关政策转变和区域基础设施建设有效降低了生产要素跨行政边界的流动难度, 促使多文化跨界社区的出现。联合跨界合作参与主体包括政府、企业、个人和非盈利组织等, 涉及开发权、所有权和使用权间的分权、租借和整合过程, 形成财税体制、土地管理、社会事权和公共福利的重新分配。

行政区划具备历史延续性, 调整是对现有利益的重构过程, 上世纪末“市管县”和“撤县(市)设区”等政策的颁布和实施都面临一定的阻力。联合跨界合作试图在不调整行政区划和不牺牲地方政府既得利益的基础上, 促进资源要素互补, 如江苏江阴-靖江工业园和深圳-汕尾特别合作区等地经验。高层政府往往是区域联合跨界合作主导者, 行政层级直接影响跨界合作的政策制订。我国联合跨界合作驱动力表现为先发地区谋求扩大经济腹地, 后发地区谋求启动地域发展。对区域联合跨界合作的模式及特征进行研究, 对我国区域经济发展具有重要的借鉴和启示作用。

1 联合跨界合作的概念与演变 1.1 边界经济与新型社会空间区域合作框架影响下, 关税的适度减免或取消有助于增加跨界贸易和减少交易成本, 推动跨行政边界生产要素自由流动, 形成新型边界经济增长模式。以形成无边界经济区域为目标[1], 联合跨界合作具有边界空间地域尺度和边界经济空间重界定的作用[2]。联合跨界合作区域展现出生产要素的整合需求, 如同城化合作和经济廊道等模式的出现。社会融合成为联合跨界合作的重要触媒[3], 联合跨界合作区域因不同地域文化相互融合形成新型社会空间[4]。全球化进程重构了区域经济政治联系模式, 使得行政边界的渗透效应逐渐强化。区域内部各地区间相对平衡是联合跨界合作的重要影响因素[5], 生产要素整合将有助于提高地区整体竞争力。联合跨界合作包括贸易协议区、自由贸易区、关税同盟、经济同盟和完全经济一体化同盟等模式。

1.2 生态环境与永续发展经济增长对地方政府管理有重要影响作用, 因此经济发展作为联合跨界合作核心的现状在短期内仍难以改变。但生态城市和低碳城市等概念的提出使得政府和市民开始逐步关注城市永续发展。联合跨界合作协调过程中, 常通过适当捆绑生态环境等指标以促进可持续发展。生态环境联合跨界合作机制包括环保联动机制、产业合作机制和生态补偿机制。经济发展与生态环境的协调发展有助于实现地区整体可持续发展, 联合跨界合作则成为促进优质生活和经济发展相协调的重要策略。

2 联合跨界合作的演变与保障 2.1 市场导向的合作雏形市场导向往往形成联合跨界合作的发展雏形, 表现为由企业和商会组织推动, 以经济利益为驱动的地方自发性联合跨界合作模式。改革开放初期苏南地区商会选择在相对偏僻和便于贸易的行政边界周边交易, 直接带动行政边界周边经济空间的发展。市场导向形成的跨界合作由于合作内部事权管治不一致, 在行政审批、企业注册、建设用地审批和税收等层面均存在显著不同。联合跨界合作自发形成需结合区域客观需求和政府市民的主观认识, 可理解为地理区位相邻地区间, 基于更低交易费用诉求形成的利益博弈与共享过程。合作关系通过制度变迁予以反映, 包含“寻租”、“创租”和“分租”三个层面[6]。交通通讯网络、协调配套的产业网络和中心城市辐射带动能力是决定“创租”的重要因素, 交易费用和结构功能是决定“分租”的重要因素。联合跨界合作区域内不同地区具备自身比较优势, 整合联盟可实现整体竞争优势的提升。联合跨界合作有助于促进相邻地区政策制度的无缝对接, 缩短通勤时间、强化产业结构的规模化和互补化, 共同保护生态环境。基于共同的利益追求, 区域制度创新将有效降低区域整体与外界的交易费用。联合跨界合作区域层面的协调利益分配、规划重点区域和公共服务均等化等措施, 将有效提升区域内部发展水平和生活质量。

2.2 政府推动的多元模式以经济指标为核心的政绩考核体系, 使地方政府更关注经济总量增长。此时产生两面效应:一方面地方政府采取积极举措, 与其他掌握推动经济增长资源的行政主体进行合作。由于地方政府在一定时期内可使用的资源有限, 如土地开发量等有明确指标, 因此地方政府会谋求跨区域调配资源, 根据本地区发展阶段、资源禀赋和技术基础等制约因素选择发展路径和合作模式。另一方面地方政府会倾向于将经济产值留在本地区, 造成地方政府间利益竞争和重复建设。建构跨行政边界政府管治机构[7]可有效推动联合跨界合作的进程。跨行政边界组织的形成过程多经历“集权”、“分权”和“均权”的发展阶段。初期宏观管治组织的全面统筹和集权, 可获取合法性和提高执行力。逐步分权有助于不同地区发挥比较优势, 逐渐演化至均权发展阶段, 形成整体竞争优势。

政府协调、制度合作和利益分配是联合跨界合作的重要因素。地方政府趋向于追求利益最大化, 而政治、文化与历史背景对博弈过程产生重要影响。政治因素决定跨行政地区间交流的频繁度与顺畅度。相似的文化背景可有效推动相互认同感、合作密切程度和相互信任程度。历史因素则与政治因素相结合, 共同影响联合跨界合作的发展潜力。国家间历史遗留问题的解决、政治关系的改善和文化背景的趋同将大幅度提升联合跨界合作效果。在拓展外围腹地、强化中心功能和辐射周边区域的过程中, 地区合作意向的差异化、区域合作话语权的不平等、多利益主体的协调难度和对行政区划调整的担忧[7]也会对联合跨界合作造成显著影响。我国现有的联合跨界合作模式多为大城市为主体、周边城市相配合的合作模式, 尚难以形成多种类型统筹模式。

国际案例中, 政府推动的联合跨界合作模式可分为跨国协定支持型、国家宏观主导型、学术课题委托型和单边地方政府主导型四种类型。跨国协定支持型由类似欧盟、北美自由贸易协定这样的经济组织提供资金, 支持地区发展, 整合重点地区或发展廊道。由于跨国协定组织基金来源于各国, 虽然地方发展积极性强, 希望获得资金支持, 但联合跨界合作区域的确定往往需要国家间的博弈。国家宏观主导型由国家重要机构主导, 具备较高的权威性和执行力。区域规划和都市圈规划等规划类型已在世界各地得到广泛重视, 但规划制订中往往需顾及地区间的利益平衡。学术课题委托型由科研机构或大学完成, 对地区发展未来趋势进行理论判断和前瞻战略研究, 成果较客观。由于其非法定规划属性, 仅能提出战略上的重要建议与前瞻认识。单边地方政府主导型需顾及市民和周边地区政府的协调和认同, 缺乏宏观行政组织支持, 导致协调认同度较低和难以实施。

2.3 空间管治的法制保障联合跨界合作空间管治内容包括政治动员、多层次企业化管治建构和跨界经济空间策略统一[8], 以政策双向传递、动态空间结构、租借管治权力和新型发展机会为具体策略。联合跨界合作区域形成多层次的弹性空间管治模式。联合跨界合作主要参与者包括地方政府、民间企业和非盈利组织等。跨尺度空间管治模式分为国家政府主导、地方政府主导和跨国组织[7]主导三种。联合跨界管治委员会通过划定合作发展地区, 享有与原先国家不同的政策措施, 从合作组织获取财政支持, 形成独立的空间规划或交通发展政策。

欧盟合作组织、北美自由贸易协定和亚太经济合作组织为联合跨界合作奠定框架基础。各国国内也有相关法律对联合跨界合作予以保护。以欧盟为例, 联合跨界合作区域空间管治发展典型模式分为两个阶段:第一阶段, 联合跨界合作区域内部形成分别与各国行政系统相协调的独立行政体系; 第二阶段, 形成以跨界法律协议为基础的跨界空间管治实体。联合跨界合作可有效促进宏观层面的区域空间和产业融合。欧洲联合跨界地区的空间管治具有“联合工会”等联合组织, 具有特定法律安排、特定发展策略和多政策合作的特性[8]。

德国的《国土规划法》和《国土整治法》、法国的《国土规划法》、美国的《地区复兴法》和《城市增长与社区发展法》、英国的《大伦敦市政府法》和《新城法》、日本的《首都圈整备法》, 均为国内联合跨界合作提供了法律参考和依据。国外已编制的《大伦敦战略规划》、《纽约大都市区区域规划》、《日本首都圈整备规划》和《巴黎大区总体规划》等规划均提出了联合跨界合作的重要性和具体策略。尤其《柏林和勃兰登堡州地区规划》就是在柏林和勃兰登堡州行政区划合并失败后, 为促进区域一体化发展而编制的规划战略。各国也逐渐形成以伦敦大都市区的“伦敦规划咨询委员会”和纽约大都市区的“纽约区域规划协会”为代表的民间规划机构。我国已编制《京津冀北城乡空间发展规划》、《长江三角洲城镇群规划》和《珠三角城市群协调发展规划》等多个联合跨界合作规划, 各省也相继编制相关都市圈规划, 但法律制度保障仍待加强。

3 联合跨界合作的模式与特征 3.1 “强弱联合”合作模式以1958年“德国-波兰”边界区域跨界合作为代表的“欧洲区域”(Euroregions)模式是典型的“强弱联合”合作模式。该区域行政边界长度近100 km, 覆盖200万人口[9], 直接影响了“波兰—捷克”[10]等联合跨界合作模式。但研究表明“德国—波兰”联合跨界合作对波兰部分作用积极, 对德国部分的积极效应并不显著[11]。联合跨界合作区域德国部分并非德国主要产业中心, 发展低于全国经济发展平均水平。与德国邻近的区位和优惠政策使得波兰部分吸引大量投资和劳动力, 发展甚至优于德国部分。由于联合跨界合作区域得到的经济和基础设施支持有限, 即使1991年波兰与欧盟签订自由贸易协议后, 发展情况也未能得到充分改善[12], 反而引起由边界开放导致的投资竞争, 因此直接推动了联合跨界合作基金的设立。

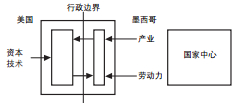

在北美自由贸易协定影响下, “美国—加拿大”、“美国—墨西哥”行政边界均形成“强弱联合”联合跨界合作模式。墨西哥靠近美国行政边界地区出现了快速的产业和就业增长, 国家工业中心向美墨边界移动。美国靠近墨西哥边界地区则逐步将加利福尼亚州的高科技产业等配套设施向墨西哥迁移, 从墨西哥引进劳动力。尤其从上世纪80年代下半叶起, 在北美自由贸易协定的影响下, 墨西哥积极寻求与美国南加州地区科技、资本和创新层面的全面合作[13], 产业引导[14]、经济开放和市场导向成为国家核心策略。合作使得美国南加州与墨西哥形成新型生产网络, 高价值和低价值生产活动形成有机混合[15], 对墨西哥一方的经济促进作用显著。然而非正规移民对联合跨界合作形成障碍[16], 为美国带来充裕劳动力的同时形成沉重的社会和基础设施负担, 对治安造成显著影响。

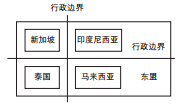

3.2 “增长同盟”合作模式在亚洲分权化管治的背景下, “增长同盟”合作模式得到广泛重视。亚洲环境计划[17]、灾难预警保护计划[18]和跨界环境保护计划[19]成为推动跨界合作的先导协议。东南亚地区各国间形成增长联盟, 原殖民地区区域因内部联系形成合作基础, 合作内容则包含经济增长[20]和能源保护[21]等层面。政治因素影响下行政边界空间管治的强化使得“印度—巴勒斯坦”等地跨界非正规贸易盛行[22], 不利于生产要素的合法流动。投资合作和自由贸易协定对联合跨界合作作用显著。东南亚各国面积较小, 东盟自由贸易区的建立有效统筹了东南亚各国生产要素, 形成联合跨界合作区域以提升整体竞争力。

欧洲行政边界区域组织以推动机构企业化和促进国界附近不同管理机构合作为基础, 形成欧洲共同增长同盟。区域组织建立后, 联合跨界合作区域在欧洲显著增加[11]。源于欧洲政策保障和跨国区域网络构筑, 形成了多层空间管治模式。由于特大城市地区和多中心发展的需求, 欧洲联合跨界合作空间管治层次趋向复合化[12], 政策支持包括跨界资本投资、劳动力市场和财务资金等层面。欧盟东扩进程中, 欧盟新加入成员国获得了显著的积极效应。联合跨界合作区域在中长期内将受惠于频繁的跨界交流和有利的区位, 但在短期内由于产品和劳动市场竞争加大, 将面临显著压力。

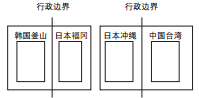

3.3 “拓展腹地”合作模式日本以跨洋合作为基础, 希冀通过联合跨界合作以扩张经济腹地, 促进与亚洲其他地区的联系。2009年民主党组阁提出建设“东亚共同体”(東アジア共同体)[8], 以建设东亚社区为目标, 以《国土形成规划》为基础将国土划分为9个广域都市圈, 分别寻求与东亚其他地区的联系[29]。具体规划包括环日本海规划发展[30]、环黄海地域交流事业[31]和远东地域发展计划[32]等。福冈已签订日本福冈-韩国釜山经济协议, 作为面向亚洲国家的特别经济合作区[35]; 鸟取采取具体经济策略作为面向俄罗斯和韩国的东北亚窗口[36]; 冲绳设定具体经济政策与中国台湾联合发展[37]。与此同时, 中国提出的图们江开发计划[33]和韩国提出的东北亚开发共同体[34]均与日本有关联。

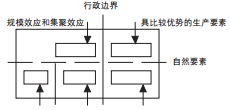

3.4 “协调统筹”合作模式欧洲国家个数多, 但相互差异较小, 政治文化背景相似。以德国和法国等主要国家为主导, 便于推动联合跨界合作实现, 推动国土平衡开发和城市多中心发展。欧洲设定欧洲区域开发基金以促进欧洲领土合作, 推动“协调统筹”合作模式。2009年由欧盟启动的波罗的海计划是第一个欧洲地区大型区域计划, 涵盖8 500万居民和8个国家, 以创造无边界特大城市区域为目标, 内容包括环境可持续性、交通可达性和经济活力提升、财产安全和信息保护等内容, 共同应对经济发展、灾害防御、环境保护等层面的共同挑战[9]。具体项目包括推进欧洲领土合作的宏观跨国网络项目、区域内部局部提升项目、特定边界跨界项目、与欧洲邻里(俄罗斯等国)的外部边界合作项目。合作重视各地区各具比较优势的生产要素的集聚, 通过协调统筹提升区域整体竞争力。

| 表 1 区域联合跨界合作的类型与特征 |

地理区位优势可分为持久优势和可变优势。随着时间推移和环境演变, 行政边界周边地区的地位会发生动态变化。现有城市发展模式难以满足地区整体发展需求, 难以优化生产要素和资源配置。因此需形成跨行政边界合作以提升地区整体竞争优势。区域合作中, 地理区位与资源禀赋、产业基础等生产要素相结合, 不可从地理层面孤立看待问题。边界经济模式和新型社会空间对城市间的竞争与合作提出新的挑战。结合空间管治的法律保障, 市场导向与政府推动的多元合作模式可有效实现开发权、所有权和使用权间的分权、租借、整合过程以及财税体制、土地管理、社会事权、公共福利的重新分配。单一的联合跨界合作模式已无法适应地区发展需求, 各地区根据自身资源禀赋已探索形成“强弱联合”、“拓展腹地”、“增长同盟”和“协调统筹”等合作模式。联合跨界合作推动进程中, 强化辐射和扩大受益面, 探索财税利益协调机制, 追求规划衔接和整合效率, 强化配套、明确定位和建立协调机制均对跨界合作发展有重要推动作用。

| [1] | Battersby P. Border Politics and the Broader Politics of Thailand's International Relations in the 1990s: From Communism to Capitalism[J]. Pacific Affairs, 1998, 71(4): 473-488. |

| [2] | Chan R. Cross-border Regional Development in Southern China[J]. GeoJournal, 1998, 44(3): 225-237. |

| [3] | Perkmann M. Social Integration and System Integration: Reconsidering the Classical Distinction[J]. Sociology, 1998, 32(3): 491-507. |

| [4] | Perkmann M. Globalization, Regionalization and Cross-border Regions[M]. Palgrave Macmillan, 2002: 35-37. |

| [5] | Karppi K. Questions of Symmetry: Programme Experiences Featuring Northern Borderland Development[J]. Human Geography, 2001, 83(3): 153-160. |

| [6] | Perkmann M. Construction of New Territorial Scales:a Framework and Case Study of the EUREGIO Cross-border Region[J]. Regional Studies, 2007, 2(41): 253-266. |

| [7] | Perkmann M. Building Governance Institutions Across European Borders[J]. Regional Studies, 1999, 7(33): 657-667. |

| [8] | Terashima J. 東アジア交流・連携時代を考える視点[J]. City Planning Review, 2011, 60(2): 3-5. |

| [9] | Perkmann M. Cross-border Regions in Europe: Significance and Drivers of Regional Cross-Border Co-Operation[J]. European Urban and Regional Studies, 2003, 10(2): 153-171. |

| [10] | Yoder J. Decentralisation and Regionalisation After Communism: Administrative and Territorial Reform in Poland and the Czech Republic[J]. Europe-Asia Studies, 2003, 55(2): 263-286. |

| [11] | Perkmann M. Cross-border Regions in Europe. Significance and Drivers of Regional Cross-border Co-operation[J]. European Urban and Regional Studies, 2003, 2(10): 153-171. |

| [12] | Barbara H. Cross-border Governance in the European Union[M]. Routledge, 2004: 25-28. |

| [13] | Lago S, Ventelou B. The Effects of Regional Sizing on Growth[J]. Public Choice, 2006, 127(3): 415-435. |

| [14] | Morales I. NAFTA: The Institutionalisation of Economic Openness and the Configuration of Mexican Geo-Economic Spaces[J]. Third World Quarterly, 1999, 20(5): 971-993. |

| [15] | Kessler J. The North American Free Trade Agreement, Emerging Apparel Production Networks and Industrial Upgrading: The Southern California/ Mexico Connection[J]. Review of International Political Economy, 1999, 6(4): 565-608. |

| [16] | Hanson G. Illegal Migration from Mexico to the United States[J]. Journal of Economic Literature, 2006, 44(4): 869-924. |

| [17] | Hirose T. Citizens' Environmental Cooperation in East Asia: An Example of ENVIROASIA[J]. City Planning Review, 2011, 60(2): 76-80. |

| [18] | Koresawa A. Multilateral Cooperation for Disaster Risk Reduction in Asia: Achievements and Challenges[J]. City Planning Review, 2011, 60(2): 31-34. |

| [19] | Kaneko H. Grappling with Marine Litter Problem of Crossing the Border[J]. 都市計画, 2011, 60(2): 90-91. |

| [20] | Sit V. China's WTO Accession and Its Impact on Hong Kong-Guangdong Cooperation[J]. Asian Survey, 2004, 44(6): 815-835. |

| [21] | Simpson A. The Environment: Energy Security Nexus: Critical Analysis of an Energy 'Love Triangle' in Southeast Asia[J]. Third World Quarterly, 2007, 28(3): 539-554. |

| [22] | Islam N. Indo-Bangladesh Economic Relations: Some Thoughts[J]. Economic and Political Weekly, 2004, 39(36): 4069-4075. |

| [23] | Shen J. Cross-border Connection Between Hong Kong and Mainland China Under“ Two Systems” Before and Beyond 1997[J]. Human Geography, 2003, 85(1): 1-17. |

| [24] | Yanagi T. Establishment of Environmental Community in the East Asia[J]. City Planning Review, 2011, 60(2): 27-30. |

| [25] | 虞锡君. 太湖流域跨界水污染的危害、成因及其防治[J]. 中国人口 · 资源与环境, 2008, 18(1): 176-179. |

| [26] | 罗小龙, 沈建法. 跨界的城市增长――以江阴经济开发区靖江园区为例[J]. 地理学报, 2006, 61(4): 435-445. |

| [27] | Walmsley A. Greenways: Multiplying and Diversifying in the 21st Century[J]. Landscape and Urban Planning, 2006, 76(1): 252-290. |

| [28] | Nishimura H. Outlines of the Asian Highway Project[J]. 都市計画, 2011, 60(2): 82-83. |

| [29] | Kidokoro T. Formation of Global Mega City-regions and Collaborative Actions in East Asia[J]. City Planning Review, 2011, 60(2): 19-22. |

| [30] | Shibasaki R. International Transport Policy of Japan, China, and Korea: Competition and Cooperation[J]. City Planning Review, 2011, 60(2): 23-26. |

| [31] | Kojimoto H. Possibility of a Macro-regional Strategy for Comprehensive Sea Territorial Cohesion in East Asia from the Perspective of the Analysis of EU Baltic Sea Strategy[J]. City Planning Review, 2011, 60(2): 7-14. |

| [32] | Arai H. Regional Development Policy for Far Eastern Russia and Its Regional Cooperation with Surrounding Countries[J]. City Planning Review, 2011, 60(2): 68-71. |

| [33] | Zhu Y. The Tumen River Area Development Program (TRADP)[J]. 都市計画, 2011, 60(2): 84-85. |

| [34] | Kim W. Cross-border Regions and Inter-city Cooperation in Northeast Asia[J]. City Planning Review, 2011, 60(2): 51-54. |

| [35] | Kabu T. The Two Special Zone that Fukuoka Proposes[J]. City Planning Review, 2011, 60(2): 43-46. |

| [36] | Komaki K.“ Gateway to Northeast Asia” Framework (Tottori Prefectural Government)[J]. City Planning Review, 2011, 60(2): 63-67. |

| [37] | Sakai A. Cross-border Exchanges Between Okinawa and Taiwan[J]. City Planning Review, 2011, 60(2): 72-75. |

2015, Vol. 30

2015, Vol. 30