引言

进入新世纪,全球城市郊区发生了显著变化,郊区人口、产业和社会功能处于深刻转型之中[1]。比较而言,中国城市的郊区化与西方特别是北美的早期郊区化存在类似之处[2],其郊区化中同样出现了中产阶级集聚的社会空间。相较晚近的西方郊区化[3, 4],中国的郊区化同样具有社会空间多样性的特征,不仅中产阶级和富裕阶层聚居郊区,拆迁户、低收入的保障房居民同样在郊区聚居,集聚了大量外来移民的城中村、城边村、城郊村纷纷出现。在纷繁复杂的郊区化景观之下,中国郊区转型的核心和本质是什么?为什么中国会发生如此丰富多变的郊区转型?对比西方,中国的郊区化模式有何异同?这些重要问题亟待解答。为此,本文以中国改革开放的前沿珠三角地区为例,以部分典型郊区化案例为实证,尝试对其郊区转型进行本体化解释。

本文首先从“领域化”视角入手,建立对于中国城市郊区化的一个解释框架,列举郊区乡城转型的三种可能形式:同化、融合、适应,分别对应于市场、政府和社会的不同动力主体。同时,强调其所共有的创业精神,将中国郊区化的根本指向创业精神的兴起。在此基础上,对珠三角广州、深圳、东莞等地的典型郊区进行实证,采用混合分析法,通过微观尺度、过程分析、事件分析等,解析前文解释框架并对其予以验证。最后在文末对前文分析进行讨论和总结,强调中国郊区化经验对于世界郊区化的重要意义。

1 领域化:解析中国城市郊区化的重要视角相较于西方发达国家的郊区化,亚洲国家特别是如珠三角地区这样的“Desakota”类型的郊区,兼具城乡特征,其郊区化进程在复杂性、异质性、多元性方面更加明显[5],表现为一种从乡村向城市的再“领域化”过程。“领域化”指的是空间建构为领域的行为过程,这一过程可能包括法律的、政治的、文化的、历史的等多种内涵[6] ;在本文指的是社会空间由一种状态向另一种状态的转型和重构。黑格尔认为,人类历史是由初始的(落后的)“中华文明”向最终的(进步的)“欧洲文明”转变的过程,这一过程可以视为一种领域化过程。在后殖民理论中,海勒(Heller)提出了“火车候车室”的隐喻,指出现代主义者认为世界各国发展是由落后向先进进发的“旅行”,在火车站停留便意味停滞不前[7],这一过程也可以视为一个领域化过程。因此,从乡村向城市转型具有典型领域化性质,表征社会空间状态的重构与转型。

从领域化的角度看,乡村向城市的转型即是乡村空间的 “去领域化”与向城市空间的“再领域化”,其中“去领域化”指的是领域性的消失(如国家消亡),“再领域化”则是基于去领域化的空间建构[8]。但是,“去领域化”和“再领域化”的结果并非一定是成功转型,新的空间塑造并非线性过程,其结果可能是长时间的等待乃至陷入困境 [9]。借鉴移民理论,在由A状态向B状态转型(移民)时,其结果可能有三种:同化(assimilation)、融合(integration)和适应 (adaptation)[10]。传统的移民理论强调移入地对移民的吸纳,进而完全实现由A向B的转型;融合理论则认为,移民在移入过程中与移入主体互动,进而两者都发生变化,因而产生新的状态C,移民和移入主体均发生变化[11] ;与以上两者不同,适应理论强调移民的主体性,认为移民行为的结果不一定是融入或融合,移民仍可保持其独立性,从而出现移民和移入主体相互适应的状态[10]。与之对照,乡村向城市的领域化并不一定意味着乡村完全的城市化,而是存在多种可能。

因此,本文将郊区转型视为从乡村向城市、或是从传统向现代(后现代)的领域化过程,包含去领域化和再领域化两个方面,强调空间从一种状态向另一种状态的转变进程,这一过程不一定是线性的,也不是一个必然全面完成的历史进程。也就是说,郊区向城市的转型与重构,其结果具有多种可能性,表现出复杂性和多元性:可能是全面融入城市的城区(成为其组成部分),也可能是与城市在功能上互补(例如各具特色的新城),或是主动适应城市化进程,进而享受城市化红利(表 1)。那么,多样化的中国郊区转型的核心机制是什么?大量实证研究聚焦于郊区新城[12]、开发区[13]、城中村等不同类型的社会空间[14],分别予以解析[15],但我们缺乏对郊区整体的综合考察。而且,由于强调研究的科学范式,已有的大量研究多注重于认识论方面(如定性研究、定量研究),而对于问题的本体论方面(解析本质)的探讨则较为缺乏[16, 17]。基于以上认识,本文希望能够超越中国郊区化研究在本体论和复合性方面的不足,推进深入探讨中国郊区化机制。

| 表 1 中国郊区的类型和特征 |

首先,从本体论角度入手,结合韦伯主义对于思想功能的强调,本文提出:创业精神(Entrepreneurship)是中国郊区化的核心机制。创业精神指的是行为主体利用市场、行政或社会资源,勇于担当风险、主动创新,进而实现发展的精神,是一种兼具创业、奋斗与企业家气质的个人或群体精神,以活力、创新和担当风险为特征[18]。熊彼得认为,创业者以推动创意的实现和创新为根本特征,正是创业精神促成经济的“创造性毁灭”、新产业及经济要素的重新优化组合[19]。近年的研究表明,这一精神的兴起通常与城市密切相关[20],地方社会网络、城市化和创意阶层等方面的影响显著[21]。例如,雅各布斯认为,城市带来多样性,而多样性增加了知识的交换、创造和传播,进而创造新的产业和经济,也就是所谓外部性[22, 23]。第二,乡村地区与城市地区在创业精神方面差别较大,创业精神大体是一种城市现象:创业精神的兴起通常与高密度的人口集聚相联系[23, 24, 25],因为创业精神的兴起与社会网络密切相关。例如,戴维森(Davidson)和霍尼格 (Honig)发现,有亲戚、朋友、邻居从事创业的人,更有可能参与创业[26]。社会网络的结构、强度等也对创业精神有明显影响,在城乡也有不同表现[27, 28, 29]。那么,创业精神在郊区的情况如何?尤其在也具有高密度的、具有丰富“乡缘”、 “地缘”社会网络的中国郊区,其状况如何?与乡城转化的 “领域化”进程有何关系?此外,近年对于中国城乡建设的分析中,充斥着诸如“投机”、“借口”、“假城市化”、“半城市化”等的诸多争论[30, 31, 32, 33]。那么,从创业精神的视角重新审视中国郊区的转型与重构,其状况如何?

最后,就方法而言,本文将采用混合研究方法,依托多种资料来源,从宏微观多尺度对研究对象予以解析。后文将以改革开放以来珠三角郊区近30多年的转型与重构为例,结合对于多个研究案例的系统化解析,实证其多样领域化肌理之下的基本内核,将其视为转型期中国郊区伟大转型与西方郊区演化的根本差别[1]。

2 实证研究——珠三角郊区的转型与重构三十多年的改革开放铸就了“中国奇迹”[34],珠三角经济、社会、文化的快速发展与转型有目共睹,郊区是其变革的主要发生之地:村村点火、户户冒烟的产业博兴,佛山、中山诸多经济过千亿的“专业镇”的兴起,集体经济的兴盛,乃至进入新世纪以来深圳的全域城市化,广州大学城的建设,东莞松山湖高新技术开发区的出现,等等,均以郊区为主战场。郊区以其廉价的土地和劳动力、方便的区域交通设施、低廉的通勤成本而服务于资本累积及新的空间生产。在资本激发之下,自上而下的政府动力与自下而上的创业精神气质结合,乡城领域化进程带来了郊区空间大转型,塑造了多种类型的郊区空间。

2.1 同化型郊区——番禺大盘吴缚龙指出,中国的“郊区大盘”是一种“打包”的郊区主义或郊区生活方式,“营销”的是一种生活方式[35]。作为结果,上层阶级或中产阶级在郊区聚居,塑造了同化于城市的郊区空间:乡村完全转型为城市,其痕迹被完全抹去,而这些房地产大盘也因此成为城市功能的组成部分,比如供居住的“卧城”[36]。

以广州南郊的番禺为例。自1990年代早期以来,番禺一直是广州人口郊区化的主要发生之地,其常住人口数呈稳步上升之势,以商品住宅为主,其中不乏低层别墅和多层住宅。1980年代后,广州市中心城区人口集聚程度不断增大,负荷压力过大且可开发利用的土地大量减少,导致房地产开发难度、成本不断攀升,居住郊区化现象随即出现。番禺以其优越的自然环境条件、丰富的土地资源、相对中心区低廉的土地价格等优势吸引了大量房地产商的眼球,推动番禺居住郊区化的发展。以洛溪板块为例,作为广州居住郊区化最早发展的区域,其与广州连通度高,早期代表如丽江花园、广州碧桂园等面向广州和外销市场。随后华南快速干线开通,祈福新村等地产入驻,带动了周边大规模开发,这亦是华南板块的起源。

2000年以来,受广州南拓战略影响,以及地铁、快速路等交通网络的加强、公共服务设施完善,番禺持续舒缓老城区人口、交通及环境资源压力。究其原因,企业化的地方政府行为激发了郊区开发[37],土地市场化政策进一步激发郊区化。1994年施行“分税制”以来,“属地化”管理体制下的地方政府全面转向“以地生财”的空间生产,推动郊区土地的全面资本化。2000年番禺撤市改区,地方政府抓紧时机,通过协议划拨的方式将大量土地低价出让给地产商,从而获得更多财政收入。在此背景下,番禺的地产商们合作造势,在共同发表的《华南板块新世纪宣言》中提出:全力在华南板块建设配套设施一流、物业管理一流、生态环境一流、社区文化一流的住宅小区。地产商们采用联合营销手段打造大规模住宅片区,产生规模效益。据资料显示,2001—2004年番禺区住宅预售面积分别占广州全市交易总面积的 32.27%、 28.32%、27.74%。番禺郊区化正从被动向主动加速发展。地方政府与地产商的创业精神共同塑造了郊区“增长机器”。

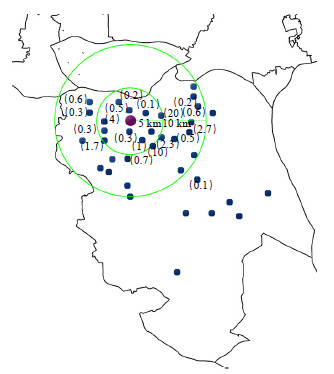

因此,作为郊区的番禺已同化为城市,成为城市主体重要的组成部分,其空间转型与重构呼应城市整体政治、经济、社会和文化格局。在此背景下,集体认同和亚文化兴起,中产阶级消费观与政治诉求具有了强势的表达渠道,维系和保持集体利益,乃至出现权利意识的觉醒及诉求。2009年下半年,随着当地规划的“生活垃圾焚烧发电厂”项目曝光,计划在建于大石街会江村与钟村镇谢村交界处的焚烧厂恰位于番禺大盘的中心地区(图 1),基于“邻避主义”下的集体抗争由此出现并震惊全国①,华南板块的业主喊出了“我们不要被代表”的口号,积极主动地表达诉求、集体上访、传播报道,最终迫使地方政府修改规划方案。现代性的、城市化的地方认同已经出现,不断推进番禺的同化型郊区化。

|

图 1 规划中的垃圾焚烧发电厂及其影响范围 |

2.2 融合型郊区——萝岗地区

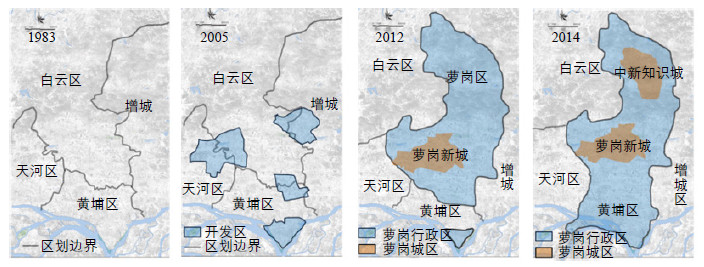

新区和新城是近年中国郊区所兴起的典型空间形态。以广州东部的萝岗地区为例,该地区距离广州中心城区(珠江新城)25km,其起源正是1984年所设立的广州经济技术开发区。经过30多年的快速发展,萝岗在2005年被设立为广州市辖的独立行政区,面积达到近400 km2;在2014年与紧邻的黄埔区合并,成为新黄埔区的重要组成。类似“后郊区化”文献所述[38],萝岗地区在其发展进程中具有明显的分散、破碎和不连续性特征。

成立于1984年的广州经济技术开发区是我国第一批国家级经济技术开发区之一。80年代广州城市发展受困于中心城区有限的拓展空间(中心城区以南当时仍归番禺市管辖,中心城区以北又是广州饮用水水源保护地),向西、向南发展都遇到门槛,向东拓展是当时的唯一选择,地处东部远郊的萝岗地区首当其冲。开发区最初设立地(开发区西区)是在毗邻黄埔新港、位于珠江和东江主干流交汇处的一块荒滩上,距离当时广州城区35 km(越秀区)。大片土地被政府征收为开发区用地,并逐渐成为现代化经济片区。随着越来越多的国际资本涌入,开发区的规划面积不断扩大,在2000年左右形成包括西区、东区、永和区、广州科学城等四大片区相互隔离、而又由开发区管委会统一管理的开发园区。同时,经国务院批准,在开发区范围内设立了广州市出口加工区和广州保税区,皆由广州开发区管委会统筹管理,全区总规划面积达到78.92 km2。面临国际投资的不断涌入,创业精神激发下的地方发展冲动与国家政策结合,推动萝岗地区由乡村空间向生产性(制造业)空间转化,郊区的领域化由此出现。

然而,实际的“去领域化”与“再领域化”进程却颇为复杂。例如,广州开发区横跨多个行政区划单元,涉及黄埔区的管辖面积12.6 km2,白云区范围内的管辖面积 24.24 km2,增城市范围内的34.7 km2。开发区管辖的空间范围完全是市政府和开发区管委会共同统筹划定而来,体现出广州地方政府的创业精神——将开发区建设成为广州对外开放的窗口、体制改革的试验田、自主创新基地和经济增长极。作为未来广州重要的生产空间,萝岗的发展一直处于地方政府的关注之下。2002年以来,伴随一系列空间扩张和行政区划调整(尺度重构),形成完整的行政区划单元(萝岗区),其管辖范围迅速扩张,逐步形成新的城区空间(科学城—萝岗中心城区)。至此,萝岗地区实现了从单一的工业园区到同时拥有新型园区与新兴城区的综合型郊区的空间生产。 2014年广州市再次进行行政区划调整,撤销了原萝岗区、黄埔区,合并为新的黄埔区,新辖区面积484.17 km2,萝岗地区被纳入新的行政区划内,所涉及的郊区空间范围扩大,一跃成为广州行政管辖面积第六大的地区。新黄埔的出现,目的在于融合原有行政区的发展、整合两区资源,进而推动融合原萝岗区经济技术优势和原黄埔区临港地缘优势,增强区域组团功能(图 2)。

|

图 2 萝岗地区的空间演变历程 |

可见,萝岗地区的空间演化并非是一个完全自然的郊区化过程。由于地处广州城市拓展的东轴且远离城区,萝岗与广州城区的联系并不紧密,进而成为政府打造多中心城市结构过程中植入发展战略与发展任务的最佳区域。从最初的开发区到萝岗区再到新的黄埔区,萝岗地区的郊区化展现了各层级地方政府在创业精神驱动下的主动出击与积极干预,是地方政府所主导的“去领域化”、“再领域化”以及“尺度重构”(rescaling)[39]。其结果是,萝岗成为具有主体性、综合性的新城市空间,而非城市整体功能的简单附庸,此类郊区与城市的关系因而演化为一种融合关系:既相互影响,又各具特色。

2.3 适应型郊区——郊区村庄费孝通先生在研究江村经济时发现,中国传统农村面临人多地少的客观现实,采取了“农工相辅”的生存策略[40]。类似地,当珠三角郊区农村面对城市化的冲击时,其“去领域化”和“再领域化”进程表现出较强的适应能力:依托创业精神,利用非农化所创造的经济机会,主动采取在集体土地上实践非农建设的“非正规”性空间生产[41],不断强化地方化的集体认同,自下而上地适应地方、区域乃至全球资本涌入下的新要求。

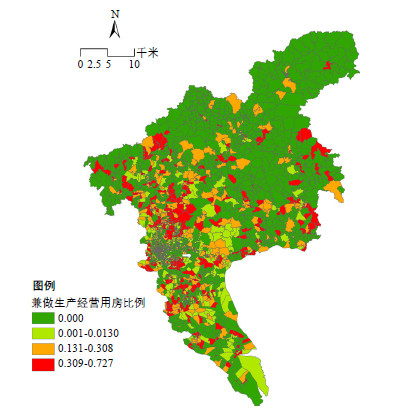

图 3呈现了广州近郊各村兼具经济和居住功能住房的分布状况:多数乡村空间同时具有居住和生产功能,郊区村庄充分利用其所拥有的空间以捕捉流动的资本。其结果是,珠三角郊区出现大量具有集群性质的生产或消费空间。以地处广州海珠区南郊的大塘村为例,由于紧邻中大布匹市场这一国内最大的布料批发零售中心,自1990年代以来,这里开始集聚数千家小型制衣工厂(作坊),数十万来自湖北的中小投资者在此聚居、互动、投资,类似于“族裔经济”的各类设施和服务应运而生[42],创造出颇具弹性与活力的郊区经济形态。同样基于创业精神,大塘村委充分利用这一历史机遇,在开发各类物业出租的同时,积极提供各类基础设施和服务给外来移民及投资者,不断提升物业价值水平,壮大集体经济[43]。

|

图 3 广州郊区住房兼做生产性用房的密度分布 |

伴随近年来珠三角的腾笼换鸟、产业升级,郊区村庄亦能迎头赶上,不断进行自身调整,适应经济环境的新变化。例如,东莞城郊的下坝村积极挖掘文化资源,结合小桥、流水、人家的岭南水乡风貌,自下而上地营造出综合水乡文化、亲水平台、休闲、咖啡茶座的休闲空间,进而成为城市白领、文艺青年、创意人员的集聚地。2010年以来,创业精神引导下的设计师与咖啡馆店主开始在下坝集聚。以“蔷薇之光”咖啡馆为例,店主以年租金3万元租下原大队的老房子,将其改造装饰为复古的文艺空间建筑,一层作咖啡馆,二层作为设计工作室,通过网络博客、微博等方式传播,很快吸引了大量城市文艺青年。随着文化创意工作者以及酒吧、咖啡馆商户进驻,老房子迎来新生命。商户、艺术家们以每间老房子每月几百块的租金签订3~10年合约,或将两三间房子打通,或沿用原来砖瓦房,粉饰一新,加入丰富的文化符号予以装饰:如充满藏族风情的38号房,兼有佛与茶元素、古朴淡雅的菩提湾,有欧美花园风格的“Dejawu”(意为“似曾相识”),以及现代感强烈的咖啡学院施兰贝格等等。调查表明,下坝的200多间旧民居已经全部出租给酒吧、咖啡馆、文化创意工作室等,租金也由每月每平方米200多元翻升了十倍以上。随着资本进入,道路、照明、停车场、指示牌等基础设施质量随之提升。

广州城郊的犀牛角村等则瞄准“互联网+”背景下的电子商务与物流业,发展成为全国闻名的“淘宝村”。犀牛角村内聚集了约3 000户淘宝商家,在淘宝网上以关键词“女装、广州”搜索,80%的网店来自于此。由于地处白云区,紧邻城市主干道沙太路,距沙河服装批发市场仅5 km,该村一向具有便利的物流条件;2008年前曾作为货运场,村内有较多的仓库和停车位置,为淘宝产业发展提供了良好基础。据此,便捷的交通条件、良好的物流基础以及低廉的房租,使犀牛角村吸引了大量电商。犀牛角村的电商集聚发端于2007年初,湖北汉川中洲80后“农场人”王磊到犀牛角开淘宝店。基于乡缘和业缘的结合,4 000多位来自汉川、天门的“农民商人”开始聚居犀牛角村,从事淘宝业,人均月收入达到9 000元左右。相应地,犀牛角村的设施水平不断提升,集体经济水平有了很大提高,社会文化生活也更加商业化、现代化。创业精神下的外来移民和本地村民主动适应市场需求,实现了手中资源(土地、劳动力)的物尽其用。类似地,2014年全国淘宝村已达到212个,是2013年末的十余倍,未来还会继续增加。

这些案例表明,珠三角郊区村庄在其领域化过程中具有一定的自适应性,这种自适应性很大程度上源自珠三角移民及地方村民的创业精神:面对市场条件的变化,一方面充分利用地方空间,推动土地资本化,实现“空间修复”;一方面利用乡缘、地缘性的社会资本,推动经济资本累积,实现 “资本修复”[44]。基于共同的创业精神,村民和移民依其物尽其用的现实立场,构建了自下而上的、以非正规性为特征的适应型郊区。

3 讨论与结论改革开放三十多年来,“中国模式”的发展成绩举世瞩目,在其之下的城市化进程亦堪称史无前例。同样发生巨变的是城市之外的广大郊区,乡城转换的剧烈程度也是有目共睹。本文以珠三角为例,综合多个案例的实证,探讨其郊区化机制。研究表明,珠三角郊区化具有不同空间特征,呈现丰富和多样的领域化形式,出现同化型、融合型和适应型三种类型郊区,分别对应于市场、政府和社会的多重动力,兼具正规性和非正规性、自上而下和自下而上的特征(表 1)。

第二,乡城领域化进程并非由乡村向城市的直线变化,而是具有多种可能性:一方面乡村可能完全消失,以至于郊区化的结果是完全同化为城市空间;乡村也可能演化为具有不同于主城的功能区块,与主城保持功能互补或一体化的融合关系;另一方面,郊区也可能保有其乡土、地方社会的特征,在本地村民和外来移民的共同努力下,成为具有自身特色与活力的新社会空间。

第三,从本体论角度出发,本文强调珠三角郊区所具有的共同特征:创业精神。尽管中国人历来以重商著称,但“商贸”或“创业”在传统文化中的地位并不高,对商人或企业家也较为缺乏社会认同。正是改革开放引发了各级政府、市场和社会对于经济与发展的热切追求,为经济成就提供了必须的合法性和合理性,激发了郊区再领域化。因此,创业精神的存在是中国郊区化不同于西方郊区化的根本要素,也是多元复杂的中国郊区化格局出现的根本原因。同时,研究表明,创业精神的兴起与再领域化存在辩证的互动关系和密切联系,对原有状态的驱逐和疏离促成了郊区的深刻转型与重构,空间重构激发了创业精神的兴起,为郊区提供发展所需的动力与韧性。“赤子孤独了,会创造一个世界”②。

随着“新常态”时期到来,当前中国城市正普遍面临着增长主义的终结,郊区化进程正在进入新的历史时期[45]。本文的分析表明,珠三角郊区转型的格局丰富多样,乡城转化绝非一蹴而就。可以预见的是,正是因其多样的领域化路径和同时存在的市场、政府与社会动力,中国的郊区化道路将极具韧性(resilience)[46, 47]。可以预见,创业精神的存续将为新常态下的郊区继续提供新的可能及活力,开辟多样的创新空间。

最后,本文强调创业精神对于南半球、发展中国家或转型经济背景下郊区化的重要意义。珠三角郊区化的成效说明,培育和提升创业精神对于南半球地区的乡城转型极为重要:身处迈向现代的火车站,我们不能等待,而是应该依托物尽其用的生存艺术和敢为天下先的创业精神,勇于创造新的生产空间和资本累积道路,成就地方发展。响应罗伊(Roy)和王(Ong)等对亚洲经验尤其是城市化模式的强调[48],珠三角郊区由创业精神引导的领域化说明:走向现代化发展的道路多种多样,并非所谓正统的西方道路才是唯一[49, 50]。这一郊区化机制对于理解当代世界尤其是南半球(或发展中国家、转型经济国家)郊区化具有广泛意义。同时,南半球的郊区化同样属于世界本身,是世界郊区化进程的重要组成。西方尤其北美的郊区化经验对于世界而言恰是个案或特例 (而非楷模)。我们倡导和呼吁深入解析中国郊区的“世界化”(Worlding),中国郊区化研究对于世界郊区化探索来说意义重大。

注:本文图表均由作者自绘。

注释:| ① 参考番禺建垃圾焚烧项目事件全部报道. [2015-10-10]. http://news.163.com/special/00013VUU/ panyuroll.html。 |

| ② 《傅雷家书》中的名言。 |

| [1] | Keil R. Suburban Constellations: Governance, Land, and Infrastructure in the 21st Century[M]. Berlin: Jovis, 2013. |

| [2] | Stern R A M, Massengale J M. The Anglo American Suburb (Architectural Design Profile)[M]. New York: St. Martin’s Press, 1981. |

| [3] | Teaford J C. The American Suburb: The Basics[M]. New York: Routledge, 2008. |

| [4] | Anacker K B. The New American Suburb: Poverty, Race and the Economic Crisis[M]. Farnham, Surrey: Ashgate, 2015. |

| [5] | Heikkila E J, Shen T Y, Yang K Z. Fuzzy Urban Sets: Theory and Application to Desakota Regions in China[J]. Environment and Planning B: Planning and Design, 2003, 30(2): 239-254. |

| [6] | 刘云刚, 叶清露, 许晓霞. 空间、权力与领域: 领域的政治地理研究综述与展望[J]. 人文地理, 2015, 30(3): 1-6. |

| [7] | Heller A. A Theory of Modernity[M]. Malden, Mass: Blackwell Publishers, 1999. |

| [8] | Popescu G. The Conflicting Logics of Cross-border Reterritorialization: Geopolitics of Euroregions in Eastern Europe[J]. Political Geography, 2008, 27(4): 418-438. |

| [9] | Hung P Y. Frontiers as Dilemma: The Incompatible Desires for Tea Production in Southwest China[J]. Area, 2014, 46(4): 369-376. |

| [10] | Kwok-Bun C, Pluss C. Modeling Migrant Adaptation: Coping with Social Strain, Assimilation, and Non-integration[J]. International Sociology, 2013, 28(1): 48-65. |

| [11] | Zhou M, Logan J. Returns on Human Capital in Ethnic Enclaves: New York City's Chinatown[J]. American Sociological Review, 1989, 54: 809- 820. |

| [12] | 王国恩, 刘松龄. “亚运城”带动下的广州新城规划[J]. 城市规划, 2009, 33(增刊): 46-51. |

| [13] | 王兴平, 顾 惠. 我国开发区规划30年——面向全球化、市场化的城乡规划探索[J]. 规划师, 2015, (2): 84-89. |

| [14] | 魏立华, 闫小培. “城中村”:存续前提下的转型——兼论“城中村”改造的可行性模式[J]. 城市规划, 2005, 29(7): 9-13. |

| [15] | 李志刚, 顾朝林. 中国城市社会空间结构转型[M]. 南京: 东南大学出版社, 2011. |

| [16] | Jessop B, Brenner N, Jones M. Theorizing Sociospatial Relations[J]. Environment and Planning D: Society and Space, 2008, 26(3): 389-401. |

| [17] | Brenner N. Implosions/Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization[M]. Berlin: Jovis, 2014. |

| [18] | Hall T, Hubbard P. The Entrepreneurial City: Geographies of Politics, Regime and Representation[M]. Chichester: John Wiley, 1998. |

| [19] | Schumpeter J A. Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1934. |

| [20] | Freire-Gibb L C, Nielsen K. Entrepreneurship Within Urban and Rural Areas: Creative People and Social Networks[J]. Regional Studies, 2014, 48(1): 139-153. |

| [21] | Glaeser E L, Rosenthal S S, Strange W C. Urban Economics and Entrepreneurship[J]. Journal of Urban Economics, 2010, 67(1): 1-14. |

| [22] | Jacobs J. The Economy of Cities[M]. New York: Vintage, 1969. |

| [23] | Glaeser E L. Triumph of the City : How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier[M]. New York: Penguin Books, 2012. |

| [24] | Sternberg R. Regional Dimensions of Entrepreneurship[J]. Foundations and Trends in Entrepreneurship, 2009, 5(4): 211-340. |

| [25] | Florida R. The Great Reset: How New Ways of Living and Working Drive Post-Crash Prosperity[M]. New York: HarperCollins, 2010. |

| [26] | Davidsson P, Honig B. The Role of Social and Human Capital among Nascent Entrepreneurs[J]. Journal of Business Venturing, 2003, 18(3): 301-331. |

| [27] | Granovetter M S. The Strength of Weak Ties[J]. Journal of Sociology, 1973, 78(6): 1360-1380. |

| [28] | Benneworth P. In What Sense‘ Regional Development?’: Entrepreneurship, Underdevelopment and Strong Tradition in the Periphery[J]. Entrepreneurship and Regional Development, 2004, 16(6): 439-458. |

| [29] | Morris S S, Woodworth W P, Hiatt S R. The Value of Networks in Enterprise Development: Case Studies in Eastern Europe and Southeast Asia[J]. Journal of Developmental Entrepreneurship, 2006, 11(4): 345-356. |

| [30] | Li Z G, Li X, Wang L. Speculative Urbanism and the Making of University Towns in China: A Case of Guangzhou University Town[J]. Habitat International, 2014, 44: 422-431. |

| [31] | Zhu J M, Guo Y. Fragmented Peri-urbanisation Led by Autonomous Village Development Under Informal Institution in High-Density Regions: The Case of Nanhai, China[J]. Urban Studies, 2014, 51(6): 1120-1145. |

| [32] | 保继刚, 李 郇. “借口”: 中国城市资本高度集聚的政治经济学分析框架[J]. 人文地理, 2012, (126): 1-8. |

| [33] | Liu Y G, Li Z G, Jin J. Pseudo-Urbanization or Real Urbanization? Urban China's Mergence of Administrative Regions and Its Effects: A Case Study of Zhongshan City, Guangdong Province[J]. China Review: An Interdisciplinary Journal on Greater China, 2014, 14(1): 37-59. |

| [34] | 郑永年. 中国模式: 经验与困局[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 2010. |

| [35] | Wu F. Gated and Packaged Suburbia: Packaging and Branding Chinese Suburban Residential Development[J]. Cities, 2010(27): 385-396. |

| [36] | Shen J, Wu F L. Moving to the Suburbs: Demand-Side Driving Forces of Suburban Growth in China[J]. Environment and Planning A, 2013, 45(8): 1823-1844. |

| [37] | Chien S S. New Local State Power Through Administrative Restructuring - A Case Study of Post-Mao China County-Level Urban Entrepreneurialism in Kunshan[J]. Geoforum, 2013, 46: 103-112. |

| [38] | Wu F L, Phelps N A. (Post)suburban Development and State Entrepreneurialism in Beijing's Outer Suburbs[J]. Environment and Planning A, 2011, 43(2): 410-430. |

| [39] | Brenner N. Open Questions on State Rescaling[J]. Cambridge Journal of Regions Economy and Society, 2009, 2(1): 123-139. |

| [40] | 费孝通. 乡土中国[M]. 上海: 生活·读书·新知三联书店, 1985. |

| [41] | Roy A. Urban Informality: Toward an Epistemology of Planning[J]. Journal of the American Planning Association, 2005, 71(2): 147-158. |

| [42] | Xie Y, Gough M. Ethnic Enclaves and the Earnings of Immigrants[J]. Demography, 2011, 48(4): 1293-1315. |

| [43] | Liu Y, Li Z G, Breitung W. The Social Networks of New-Generation Migrants in China's Urbanized Villages: A Case Study of Guangzhou[J]. Habitat International, 2012, 36 (1): 192-200. |

| [44] | Harvey D. Spaces of Global Capitalism[M]. London; New York, NY: Verso, 2006. |

| [45] | 张京祥, 赵 丹, 陈 浩. 增长主义的终结与中国城市规划的转型[J]. 城市规划, 2013, 1: 45-55. |

| [46] | Wu F L. Planning Asian Cities: Risks and Resilience[J]. Environment and Planning B: Planning and Design, 2012, 39(2): 411-412. |

| [47] | White I, O’Hare P. From Rhetoric to Reality: Which Resilience, Why Resilience, and Whose Resilience in Spatial Planning?[J]. Environment and Planning C: Government and Policy, 2014, 32(5): 934-950. |

| [48] | Roy A, Ong A. Worlding cities: Asian Experiments and the Art of Being Global[M]. Chichester, West Sussex; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011. |

| [49] | Peck J. Cities beyond Compare[J]. Regional Studies, 2015, 49(1): 160-182. |

| [50] | Scott A J, Storper M. The Nature of Cities: The Scope and Limits of Urban Theory[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2015, 39(1): 1-15. |

2015, Vol. 30

2015, Vol. 30